(にのこうせん)

【近世】

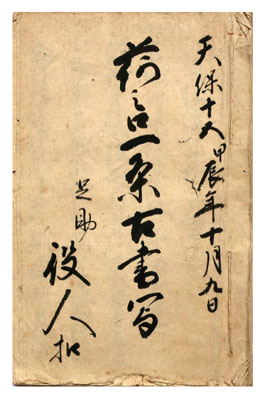

足助町を通る荷物のうち、足助町の川下に運ばれる馬荷にかかる通行料。足助の荷ノ口会所において、通行する馬荷1駄(馬1頭分、36貫で約135kg)につき銭12文の口銭(手数料)を徴収し、半分の1荷については6文、筏で川下げされる竹木でいったん荷揚げして川下げされるものについては1艘36文を徴収していた。徴収場所は田町口と西町口の2か所にあった。足助町を通過するすべての荷物等を対象としていたのではなく、信州中馬の荷物は対象外であった。荷ノ口銭の始まりは正保4(1647)年とされ、足助村を知行した松平肥前守が道橋の普請を領主がするという理由で口銭を上納するようになり、寛文9(1669)年に幕府代官松平市右衛門支配時に足助村が口銭を徴収し、道橋の普請をするようになったとされる(写真)。しかし、このいわれはのちの争論時の根拠として強調されたものであり、村が道橋を管理・維持するという慣例を領主の命令を発端として位置付けたものとみえる。この荷ノ口銭は延宝8(1680)年に「足助町口銭」として祭礼諸入用に利用され、残りをその人足への費用に配分し、天和元(1681)年からは諸色入用や道橋の修復にあて、残りを町配分とした。荷ノ口銭の運営は、町構成員による請負方式で行われており、毎年2月14日を定日として入札を実施し、翌年2月4日に総勘定を行う規定であった。しかし、19世紀に入る頃から、災害や紛争などの影響による通行量の減少が原因と思われる入札額の大幅な減少や総勘定での控除減額が起きていた。実際に得られた荷ノ口銭のうち、請負額分は総勘定を経て請人から納入された。総勘定は陣屋役人の決裁をうけた上、役所の「金子箪笥」に預けられており、町の独自財源としての徴収にみえるが、大枠では領主管理下で運用される仕組みであった。荷ノ口銭は特に短距離型の馬稼ぎにとっては、少ない駄賃から引かれるために負担が大きかったので、徴収をめぐり争論が起きた。天保15(1844)年10月には、100か村余りの馬稼ぎの惣代13人が荷ノ口銭徴収の停止を求めて足助役所旗本本多家に申し入れ、足助田町の問屋与吉方で掛け合った。この争論には足助街道に近接する村々の馬稼ぎが参加し、遠距離を主とする武節11か村などは加わっていなかったことから、商品流通に関わっていたが、地域の諸問題を抱えた争論であったと思われる。同年12月に赤坂宿の桜屋恒助と岡田屋作左衛門が取扱人となって内済となったが、80か村余りは合意したものの、大島役所旗本石川家知行所21か村などは不同意であった。その後、弘化2(1845)年2月に石川家知行所21か村の馬稼ぎらが、荷ノ口銭徴収停止を再度求めて幕府寺社奉行に訴え出た。翌3年4月に内済となり、荷ノ口銭は従来通り銭12文徴収が認められ争論は収まった。

『新修豊田市史』関係箇所:3巻206・448ページ

→ 中馬