(にのみやきんじろうぞう)

【近代】

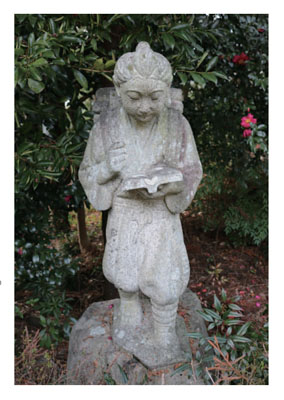

二宮金次郎は明治10年代後半以降、全国的な報徳社の設立、報徳思想の普及によって社会への影響力を高めていった。小学校教育でも明治20年代以降、修身の教材として二宮の事績や勤倹貯蓄の考え方が取り上げられるようになり、また二宮の伝記や言行録も刊行された。二宮が幼少時代薪を背負いながら本を読む姿の石像も、刻苦勉励の象徴として全国の小中学校に設置されるようになった。市域で現存する石像は、小学校・神社などで53基確認されている(写真:四郷町の二宮金次郎像)。そのうち、設置年代がわかるものは18基あり、もっとも古いものは大正8(1919)年に設置された。挙母第二小学校では昭和11(1936)年校長が敍勲記念に購入し、青年団が労力奉仕して建設され、除幕式には挙母町主催の報徳精神講演会も開かれた。また西加茂郡高橋村の第五小学校や石野村第一小学校において寄付金で建設されたとの新聞報道がある。人物の事績を顕彰した石像として二宮像のほか、軍国主義へ社会が傾斜した1930年代以降、乃木希典と東郷平八郎という日露戦争の将軍の石像が市域内の小学校などに建設されていった。現存するものは乃木像9基、東郷像3基が確認されている。

『新修豊田市史』関係箇所:12巻639・662・853ページ