(にほんしょきしんだいのまき)

【典籍】

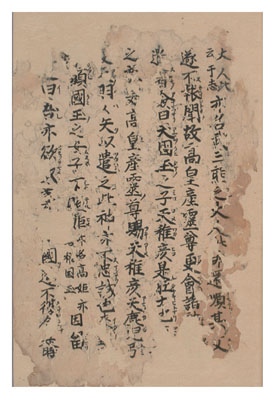

猿投神社所蔵。昭和40(1965)年の史料調査の際に発見され、修復された『日本書記』巻二・神代下の写本。奥書がないので、書写の時期は確定できないが、紙質などからみて室町時代後期以前までさかのぼるものである。全体にわたり、返点、送仮名、傍訓、竪点が付されている。猿投神社本は冊子の冒頭と末尾はじめ、途中の所々に欠落箇所がある。日本最初の正史である『日本書紀』は、奈良時代の養老4(720)年撰進された。その全巻の構成は、巻一・巻二は神代紀、巻三以後、巻三十まで、神武天皇から持統天皇までの歴代天皇紀が編年体で書かれている。同書は平安時代から数多くの写本が作成され、特に巻一・巻二は「神代巻」と呼ばれ、鎌倉時代には平野卜部氏による弘安兼方本、吉田卜部氏による乾元兼夏本が作られ、以後も吉田卜部氏の嫡系により、卜部系の諸本が伝来した。猿投神社本は、一書を大字とする卜部系本に属している。県指定文化財。

『新修豊田市史』関係箇所:特別号61・111ページ

→ 猿投神社の国書