(ねがわこふんぐん)

【考古】

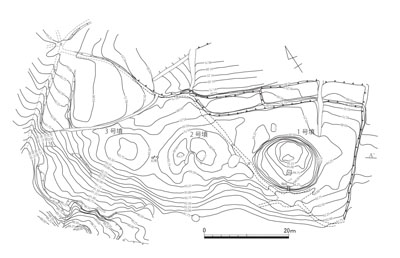

保見地区東保見町の舌状に張り出した丘陵先端部に所在する3基からなる古墳群(図)。伊保谷の間近に位置する本古墳群は、伊保川流域の中の有力な首長の墓域で、明治18(1885)年の村人による発掘時に、1号墳から馬具をはじめとする多数の遺物が出土している。それらは現地に埋め戻され、昭和22(1947)年の深見文夫らによる再調査後にも再び埋め戻された。平成2(1990)年には3号墳が県埋蔵文化財センター、平成27・28年には1・2号墳が市教育委員会によって発掘調査された。最初に造られたとみられる3号墳は直径13mの円墳で、木棺直葬などの竪穴系の埋葬施設を有していた可能性が高いため、6世紀中葉までには築造されたとみられている。続いて6世紀中葉の新しい段階に直径16~17mの円墳である1号墳が築造され、墳丘には東1.7km付近にある上向イ田窯で焼成された埴輪が立てられた。石室は小型の無袖形の横穴式石室で、その中に埋め戻されていた豊富な副葬品の中には3組もの鉄製馬具やガラス玉などの装飾品が含まれていた。馬具はいずれも鞍や鐙などを伴わず、轡とそれを馬頭部に固定するための面繋のみというシンプルな構成であった。馬具の中でも長い兵庫鎖を取り付けた轡や三角穂式鉄鉾などは、その誕生に6世紀前半の王権である継体朝の強い関与があったと指摘されており、西日本に分布の中心がある斑点文ガラス玉(トンボ玉)の存在も注目される。続く6世紀後葉に築造された2号墳は直径17mの円墳で、伊保川流域の古墳の中ではいち早く、最大幅2mの比較的規模の大きな擬似両袖形石室を採用している。1号墳の被葬者は、南西方向に見下ろすことができる伊保遺跡が盛期を迎えていた6世紀前半に活躍した人物とみられ、上向イ田窯の操業や製品流通にも強い関わりをもっていたと考えられる。尾張からの玄関口に当たる伊保谷を介した流通などに関与し、尾張との関係を通じてヤマト政権ともつながりを有していた伊保谷の盟主であったとみられる。

『新修豊田市史』関係箇所:1巻446ページ、19巻466ページ