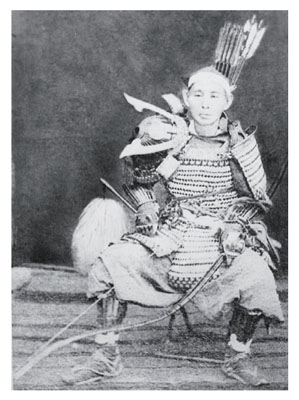

(ねもとくすしまろ)

【近代】

根本は天保2(1831)年6月挙母藩医の家に生まれた。通称は圭之進(圭一郎)、後に霊麿と称した。京都や名古屋で医学や国学を学んだ後、挙母に帰り、藩医の職を務めるかたわら、尊王主義の立場で活動した。維新後、藩校皇道寮の少助教として国学を教え、廃藩後には挙母郷学校の取締、式内社兵主神社の祠官を務めた。根本は明治政府が推し進めた国民教化政策に深く関わり、牧野利幹や古橋暉皃らとともに三河地域の神道家による教化活動の指導者となった。明治6(1873)年10月には岡崎で西三河四郡の神官集会を開催し、神社を説教所として定期的に講義を行う方針を決めるなどした。翌年には牧野と加茂郡の祠官取締となり、郡内の神官をまとめる役割を果たし、この年名古屋に開設された神道・仏教共同の説教所である愛知県中教院の活動を支えた。明治13年には郷社猿投神社祠官となった。

『新修豊田市史』関係箇所:4巻402ページ、10巻652ページ