(のうびけいどうちかいうんどう)

【自然】

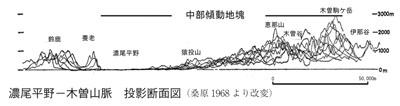

濃尾平野から猿投山までの区域が、ひとつの地殻ブロック(地塊)として、西へ傾き下がる(西へ傾動する)地殻の運動。濃尾平野から木曽山地までの地形を見てみると、全体として、東が高く、西に向かって低くなっている。これは、この地塊が、西に傾動する地殻変動をこうむっている結果であり、中部傾動地塊と呼ばれる(図)。同様に、濃尾傾動地塊も、東部が高く西への低下が顕著で、西への傾動が非常に明瞭である。中部傾動地塊の中がいくつかの小さな地塊に分かれており、そのひとつが濃尾地塊ということになる。濃尾傾動地塊の西の端は、養老山地の東麓を南北に延びる養老断層で、中部傾動地塊もこの断層で西端を限られる。反射法地震探査という地下構造を調べる方法で調べてみると、濃尾平野の地下に広がる地層は、西に向かって深く、かつ厚くなっており、傾動運動の影響をこうむっていることがうかがえる。ただし、この傾向が認められるのは、東海層群の最上部にあたる米野層までである。これよりも深いところの地層群には、西へ向かって厚くなる傾向が認められない。このことから、濃尾傾動地塊の運動が本格化したのは、米野層の堆積期(120~90万年前)からということになる。このような西への傾動は、東北地方の奥羽山地から秋田平野、長野県の赤石山地から伊那谷、近畿地方では、鈴鹿山地から琵琶湖、生駒山地から大阪平野、六甲山地から播磨平野など、各地にみられる。これは、太平洋プレートの沈み込みに伴う日本列島の東西圧縮(東西短縮)によってもたらされている可能性が高い。

『新修豊田市史』関係箇所:23巻5ページ