(はいかい)

【近世】

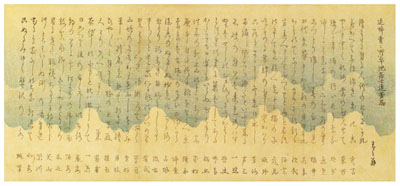

文芸の一つ。松永貞徳が、和歌の連歌を滑稽・洒脱に表現した俳諧連歌を大成したもので、「貞門派」の俳諧は連歌をしのぐ人気を得た。当初三河の俳諧は名古屋から宗匠を招いて俳諧を学ぶことが多かった。貞門俳諧の流行後は「談林派」が流行し、その後「蕉風」と呼ばれる作風を生み出した松尾芭蕉(1644~94)が登場する。芭蕉の死後、三河における芭蕉と関わりの深い地では、芭蕉の名や句を刻んだ塚や碑、芭蕉像や像を安置する芭蕉堂が建設されたり、追善集が出されたりした。享保年間(1716~36)以降、美濃派俳諧が主流となり、あらかじめ出された題に門人が応募した句に対して宗匠が点を付け、高得点を得た句の作者に賞品や賞金を出す句会が流行して俳諧は大衆化していった。また、芭蕉の直接門人が亡くなる中で芭蕉を顕彰することで自派の正当性を示す運動が盛んに行われるようになった。寛保3(1743)年の芭蕉50回忌頃からは直接蕉門と関わりのない俳人によっても芭蕉の顕彰・追善行為が行われるようになって「芭蕉に帰れ」運動が始まり、明和から天明年間(1764~89)の「中興俳諧」が生まれた。運動の中心人物であった名古屋の加藤暁台は「暮雨巷」一門を率いて「風羅念仏」を興行し、与謝蕪村とともに芭蕉復古運動を行った。桜田臥央から「暮雨巷」を引き継いだ名古屋の井上士朗は、「枇杷園」一門を率いて花園村の豪農寺田重賢など各地の俳人と交流した。近世後期になると、士朗の門人である岡崎の鶴田卓池と刈谷の中島秋挙が尾張や三河の俳諧に大きな影響を与えた。卓池は「天保の四老人」の一人と称され、秋挙の死後は寺部領主渡辺家の家臣都筑青可や足助の商人板倉塞馬など、秋挙の門人の多くが卓池に入門した。卓池の天保5(1834)年の歳旦集『すきぞめ集』には、青可のほか、寺部の梅裡、九久平村(松平地区)の菅沼鵞洞、上野村(上郷地区)の里敬・吾竹・砂嵩、鴛鴨村(上郷地区)の里鴻・里雀・里秀・李軒、北中根村(高岡地区)の翠錦、梅ヶ坪村(挙母地区)の洗耳の名がみえる。卓池の「諸国人名録」には、多くの三河の俳人の名が記されている。塞馬は卓池の指導を受けつつ自ら「足助小吟徒」と称する会を立ち上げて足助や九久平の俳諧の指導者となり、三河のみならず尾張や遠江の俳人らとも交流した。卓池門人である足助の商人小出蘭所は門人の取次を行い、塞馬の句会にも参加している。また、岩倉村平藪(松平地区)の宇野竹里やその弟篤司も俳人として知られる。東三河を代表する国学者の稲橋村の古橋暉皃は、若い頃は卓池の門人となり、卓池死後は塞馬の門人となるなど、「笑山」という俳号を名乗って俳諧を嗜んでいたことで知られる。

『新修豊田市史』関係箇所:3巻578ページ