(ばぐ)

【考古】

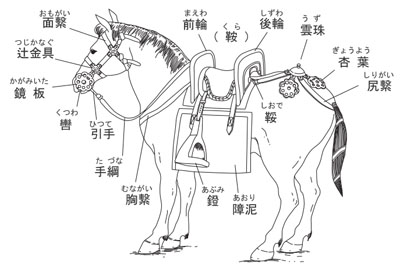

日本列島にいつ頃から馬がいたかという問題については、今日までのところ定説がないが、馬匹の利用(飼養・騎馬・駄載)が本格化したのが古墳時代中期以降である点はおおむね一致をみている。馬具は馬の装着具の総称で、本来は騎馬・輓馬・耕馬のそれぞれに応じた装着具があるが、一般的に馬具といえば騎馬用のものを指す。馬具には、馬の制御に関わる轡・面繋・手綱、騎乗者の安定を保つ鞍・鐙、装飾具としての面繋・胸繋・尻繋の三繋(さんがい)を飾る杏葉・馬鐸(ばたく)・馬鈴(ばれい)・雲珠・辻金具、鞍の両側に下げる泥障、さらに防具としての馬冑(うまかぶと)・馬甲(うまよろい)などがある(図)。なお、江戸時代に導入された蹄鉄は防具に含まれる。騎馬が始まった古墳時代中期前半代の馬具の多くは舶載品で、国産化は中期後半の5世紀後半に始まったとみられている。馬具は当初から有力者の威儀具としての側面を持ち、古墳時代後期の6~7世紀にかけて装飾的な馬具が盛期を迎えた。その一方で、群集墳においては簡素な馬具の副葬が目立ち、馬匹生産の拡大がその要因であると指摘されている。古墳時代の馬具の出土例は多いが、奈良時代以降は遺跡からの出土例が極端に少なくなる。これは古墳時代には馬具が古墳の副葬品とされたためであり、出土例数の多少によって短絡的に馬匹生産の盛衰をみることはできない。市域で出土した馬具のほとんどは後期古墳の副葬品である。挙母地区豊田大塚古墳(6世紀前半の墳長50mの帆立貝式古墳、兵庫鎖立聞素環環状鏡板付轡・金銅装の鞍縁金具・鉄地金銅張り十字文楕円形鏡板付轡・雲珠・鉸具・鞖が出土)、保見地区キヨツカ2号墳(6世紀後葉の墳形不詳の古墳、轡・鐙靼・鉸具・責金具・鉄地金銅張り飾金具が出土)、同地区の根川1号墳(6世紀後半の径17mの円墳、兵庫鎖立聞素環環状鏡板付轡と面繋3組が出土)、同地区の山洞3号墳(6世紀後葉の小円墳か、絞具・飾り鋲が出土)、挙母地区池ノ表古墳(6世紀後半の径20mの円墳、環状鏡板付轡・鞖・鐙靼・鉄地金銅張り飾金具が出土)、高橋地区南山畑2号墳(6世紀後半の径13mの円墳、環状鏡板付轡出土)、同地区の岩長遺跡ST06(7世紀前半の径12mの円墳、鞖出土)、同じく同地区の香久礼2号墳(7世紀末~8世紀初頭の径10mの円墳、環状鏡板付轡出土)の8基の古墳から出土している。このほかにも梅坪遺跡の竪穴建物跡SB733から金銅張りの雲珠が出土している。

『新修豊田市史』関係箇所:1巻349・420・423・442・448ページ、19巻88・436・446・466・560・578・602・680・702・818・834ページ