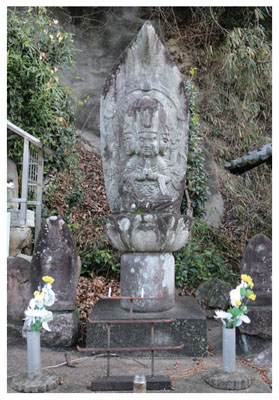

(ばとうかんのん)

【近代】

住民の生業や生産に関わる石造物は市域の広範に現存している。そのうち農耕や運搬に利用された馬を供養する馬頭観音も多く、これまでの調査によって、181基確認されている。年代が判明するもののうち、最も古いものは宝永6(1709)年の建立であるが、明治維新後も54基建立されたことが市内各地区で確認できる。そのうち松平地区が比較的多く、石野・挙母・猿投・高橋・保見・藤岡などの地区に建立された(写真:保見地区保見町の馬頭観音)。戦前には馬は軍馬として動員されたため、軍馬を慰霊する馬頭観音も建立された。昭和8(1933)年10月に挙母町の土橋で、行軍中の砲兵部隊所属の2頭の軍馬が橋から転落して死んだ。この軍馬を慰霊するための馬頭観音が寄付金を得て在郷軍人会や青年団の手で建立され、翌年1月に盛大な開眼式が挙行された。

『新修豊田市史』関係箇所:12巻634・658ページ