(はぶだむ)

【現代】

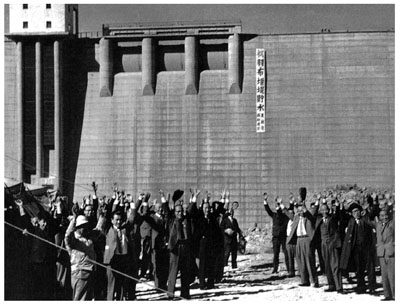

昭和19(1944)年から22年にかけて、矢作川下流の幡豆郡、碧海郡では干ばつのため水不足が続き、下流地域の農家から対策を求める声が大きくなった。そのため農林省(現農林水産省)は、国営の矢作川農業水利事業として、矢作川の支流である巴川上流の下山村に農業用の利水ダムを建設することとし、その結果建設されたのが羽布ダムであった。昭和24年6月21日、ボーリングによる岩盤調査が開始され、昭和25年6月、幡豆郡西尾町(現西尾市)に農林省矢作川農業水利改良調査事務所が設置された。上流の地域ではダム建設反対の立場から対策委員会が発足し、運動を開始した。委員会は、関係機関への陳情、下流地域の現地視察などを行った。しかし、この動きを通じて同じ農民として下流地域の窮状が理解されるようになり、適切な補償と代替地開墾を条件にダム建設を認めることになった。昭和27年5月30日、西尾町で羽布ダム建設の起工式が桑原幹根愛知県知事列席のもとに挙行され、水没者側として荻野一下山村長や川合好太郎対策委員長以下の関係者が参列した。昭和30年、道路工事が開始され、翌年にはコンクリート打ち込み工事が始まった。水没農家のための代替地開墾については、昭和33年に農林省から計画が承認され、補償問題の見通しがたった昭和35年6月13日、羽布開拓農業協同組合創立総会が開催され、10月18日に開拓現地で開拓農協組合員53人とともに鍬入れ式が挙行された。この開拓は、昭和46年には入植者数48人、面積43.22haに達した。昭和36年には湛水を開始、昭和38年3月にダム完成、12月8日に西尾市で完成式が行われた。羽布ダムは、貯水容量1936万m2、重力式コンクリートダムで、堤高62.5m、堤頂長398.5m、総工費30億円である。14戸、120haの田畑、山林が水没した。昭和40年に桑原知事によってダム湖は「三河湖」と命名され、昭和45年には愛知高原国定公園となった。

『新修豊田市史』関係箇所:5巻164ページ

→ 川合好太郎