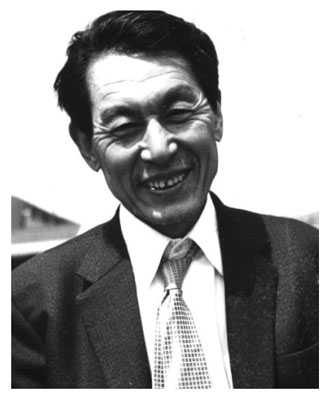

(ひさながはるお)

【考古】

明治42(1909)年に鹿児島市に生まれる。主に愛知県内で活躍した民間の考古学研究者で、昭和9(1934)年に書いた「リアリズムに於ける創作方法」が中央公論新人賞を受賞するなど、文学青年の素養を持つ。昭和13年に豊橋市に転居し、30歳の頃から独学で考古学を学び始め、東京考古学会総会に出席して和島誠一や大場磐雄、甲野勇らと接して以降、豊橋市瓜郷遺跡や田原市吉胡貝塚、清須市二反地貝塚(現朝日遺跡の一部)、西尾市羽角山古墳群、岡崎市岩津古墳群など数多くの遺跡の発掘調査を担当し、三河地域の弥生土器や須恵器、山茶碗の土器編年を作成した。市域では昭和38年に河合町豊田大塚古墳、40年に志賀町大窪遺跡、42年に上野町ほか高橋遺跡の第4次調査を主導し、大窪遺跡は調査後の昭和40年に市史跡、豊田大塚古墳は昭和44年に県史跡に指定された。民間考古学研究者により結成された「野帳の会」を終生リードし、昭和21年に田中稔と創設した文学サークル「若潮」の象徴的存在として文学青年の気質を保ち続けた。

『新修豊田市史』関係箇所:1巻337ページ、20巻762ページ