(びさんでんりょく)

【近代】

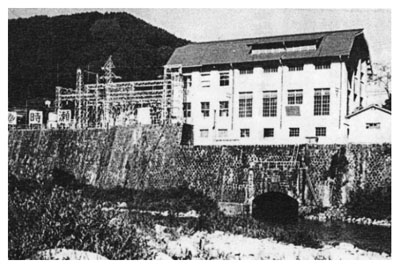

尾三電力は、矢作川流域に旭発電所と時瀬発電所(写真)を建設した大同電力系の卸売会社で、大正10(1921)年7月に設立された。第一次世界大戦終了後で電力需要は低迷状態にあり、発電所の建設は急がれていなかったが、大同電力社長の福沢桃介は同社発足(大正10年2月)にあたり、同社の中心的供給電源である木曽川水系の電力は大阪方面に送電し、代わって矢作川水系等の電力を名古屋方面の需要にあてる方針とし、尾三電力を設立した。尾三電力(申請時は矢作川水電)は、大同電力の経営戦略に組み込まれ、同社への電力供給を目的とする会社へと性格を変えた。大正10年4月、旭発電所の河水使用許可がおりた後、尾三電力が設立され、社長には大同電力常務の関口寿が就任した。最初に建設した旭発電所(1300kW)は、矢作川支流段戸川の河水を利用する自動式の発電所として、大正11年8月に運転を開始した。地元対策として、取水口から放水口に至る間、約4kmの道路を開設するとともに、矢作川を横断して旭村大字牛地と岐阜県恵那郡串原村大字釜井とを結ぶ長さ55mのあさひ橋が架設された。矢作川本流に建設された時瀬発電所と笹戸発電所は、いずれも大正10年8月に水利使用許可がおりた。時瀬発電所は、東加茂郡旭村に取水口を設け、同村大字時瀬で発電する出力6200kWの発電所である。尾三電力が発電した電力は、ほぼ全量が大同電力に送電され、両社は一体として運営された。その後、不況で需要低迷が続くなか、笹戸発電所の建設は凍結を余儀なくされた。尾三電力の仕事はなくなり、昭和3(1928)年9月に大同電力と合併された。なお、笹戸発電所は旭村大字笹戸地点で9000kWを発電する大同電力の発電所として、昭和10年12月に運転を開始した。

『新修豊田市史』関係箇所:4巻573ページ、12巻159ページ