(ひらいちょうのだし)

【建築】

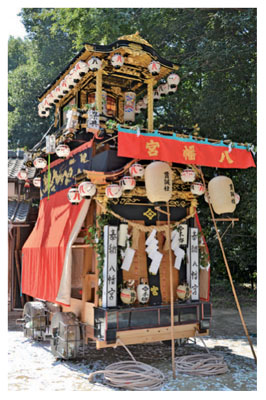

平井町(高橋地区)。平井八幡宮の例祭において曳かれる山車。江戸時代初期に尾張東枇杷島(名古屋市)より購入したと伝えられる。山車は「挙母型」の形式、長さ4m、幅3.1m、高さ5.5m、下山は、間口1間、奥行1間、上山は間口1間、奥行2間、向唐破風屋根、下山前方に舞台を付す。挙母の山車に準じている。心軸(車軸)に木輪を取り付け、地覆梁で心軸を繋ぎ、その上に井桁状に組んだ地覆(土台)を載せ、車輪は地覆の外側に出る「外輪式」である。地覆は挙母の山車より若干華奢で、前方への突出も少なく、拳鼻状の繰形や絵様もない。下山前の舞台(壇箱)も奥行が浅く小規模で、漆塗りを施した壇としている。楫棒は後方へ跳ね上がる湾曲した部材を地覆に取り付けるが、真っ直ぐ後方へ延びず、内側へねじれる特殊な形状をもち、挙母型とは異なっている。平井町の山車は枇杷島で使われていた名古屋型の山車を大改造して「挙母型」の山車に作製したものと考えられ、挙母神社の山車のように彫刻を多用することなく、幕の刺繡も控えめで、古式をよく残している山車といえる。市指定有形民俗文化財。

『新修豊田市史』関係箇所:22巻425ページ