(ふげんいんにんのうはんにゃきょう)

【典籍】

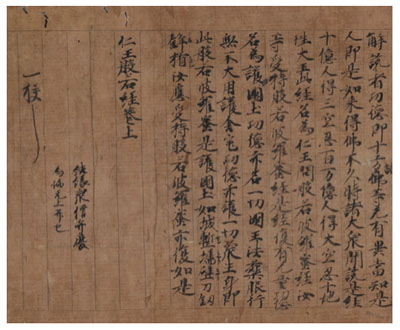

普賢院(押井町)に伝来する治承元(1177)年に写された経経典。巻子装で上下2 巻。仁王般若経は正式名称を『仏説仁王護国般若波羅密経』といい、略して仁王経ともいう。2 巻 8 品から成り、5 世紀に鳩摩羅什が漢訳した。釈迦が王舎城耆闍堀山で波期匿王をはじめ 16 大国の王に護国の因縁と功能を説く経典である。平安時代には、この経により仁王会や仁王経法が天皇の許で盛んに営まれ、国家の安泰を祈った。全国でも仁王会が行われ、講経読誦のために経典が数多く写された。普賢院の仁王経は、奥書によれば「結縁衆」として弁慶という僧が「無上菩提」を願って書写したもので、上下巻一筆から成る。本文は平安写経の優美さをまだ残しながら、力強い肥瘦のある筆体で鎌倉時代の書風に移ろうとする過渡的な様相を示している。上巻冒頭の紙端に「奉施入 長母寺」等の識語があり、尾張国の長母寺(名古屋市)に奉納されたらしいが、それが普賢院、古くは二井寺と呼ばれた古刹に伝来した経緯は明らかでない。市内に伝わる平安古写経の随一として貴重な経典である。

『新修豊田市史』関係箇所:特別号86・119ページ