(ふげんいんぼんしょう)

【美術・工芸】

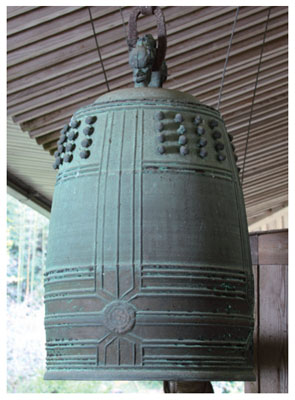

総高93.6cm、口径54.5cm、銅鋳造、寛永21(1644)年銘。寛永16年に押手村(旭地区)の松井次太夫と鈴木正三により再興された天台宗の普賢院の梵鐘である。池の間と中帯の間に3条の水平紐が巡り、複弁八葉蓮華紋の撞座や竜頭が山中町の恩真寺鐘と文様や大きさが同じで、梵鐘の大きさもほぼ同じであることから、普賢院と恩真寺の梵鐘は、鋳造する際の鋳型を成形する挽型や、撞座と竜頭の型が同一のものを使用したことがわかる。池の間の2区に陰刻銘文があり、製作年が寛永21年、撰文が鈴木正三、願主が大蔵村に陣屋を構えた旗本の原田四郎左衛門種直と小兵衛種次の兄弟、鋳物師が摂津大坂の宗左衛門尉藤原胤次、銘切が尾張熱田の小塚次兵衛によることが知られる。本鐘は、恩真寺鐘と同一の鋳物師と字彫り工によるものであり、製作年月までも共通している。普賢院と恩真寺の2鐘は、ともに鈴木正三による仏教弘通を意図した勧進事業の象徴的な存在といえる。

『新修豊田市史』関係箇所:21巻419ページ