(ふじいたつきち)

【現代】

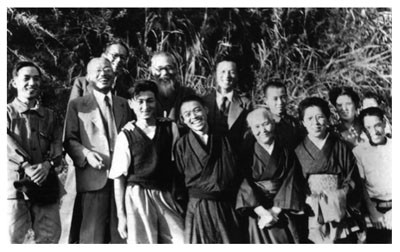

明治14(1881)年6月6日、碧海郡棚尾村(現碧南市)に出生。独学で美術・工芸の技術を磨き、東京美術工芸展覧会や大正11(1922)年にパリのグラン・パレで開催された日本美術展覧会などに作品を出品する一方、雑誌『主婦の友』に手芸制作法の執筆を始めるなど、美術工芸の普及活動にも力を尽くした。昭和20(1945)年3月、戦禍を避け、小原村の鳥屋平とやがひらに居を構えた藤井のもとに、新鋭の工芸家が集まり始め、彼らは小原村に工芸を発展させるべきだと考えていた藤井によって厳しく鍛えられた(写真:後列左から2番目)。昭和23年9月、藤井とその門下の活動の中から小原工芸会が誕生し、会長に小原村長の加藤和一郞、副会長に助役の水野常次郎が就任、山内一生や加納俊治など、のちに小原工芸和紙を代表する作家も会員として名を連ねた。この頃には早くも小原工芸会から出品された作品が日本美術展覧会で入選の快挙を成し遂げている。藤井にとって鳥屋平での活動は、芸術に携わる者にとって最も大切なものは日々の生活であるという思想の実践でもあった。また藤井は産業の母体としての美術は一村からはじまりその国の幸福を生み出す源泉となると考えていた。昭和25年5月、藤井のこの考えのもとに小原農村美術館が建設されることになる。その後、小原から碧南へ戻り、沼津(静岡県)・湯河原(神奈川県)・岡崎と居所を転じた藤井は、昭和39年8月27日に83歳で死去した。没後に藤井の遺品のうち300点が豊田市に寄贈されている。

『新修豊田市史』関係箇所:5巻141ページ

→ 小原和紙工芸