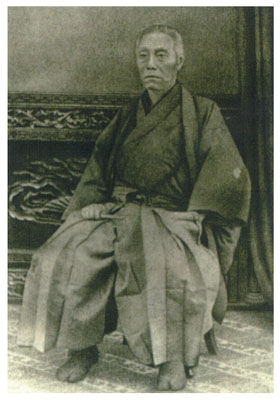

(ふるはしてるのり)

【近世】

古橋家は享保2(1717)年に中津川宿から稲橋村に移住し商業活動の成功により豪農として成長した篤農家である。源六郎を通名としており、暉皃はその6代目当主である。天保2(1831)年、19歳で家督を継ぎ、父の代に傾いていた家政を立て直した。自家の家政再建にとどまらず、天保の飢饉に際しては村と村民を危難から救う救荒の工夫をして地域住民の支持を得て、天保9年には稲橋村名主、同11年には組合11か村の惣代となった。俳諧誌に名を残すなど地方文人としての活動をしていたが、文久3(1863)年に平田篤胤に入門した後は、東濃・三河・遠江の平田派グループをつなぐ地方の代表的国学者として大きな存在感を示した。暉皃は、同派の国学者で吉田(豊橋市)の羽田八幡宮の神職である羽田野敬雄の紹介により、入門している。中津川の平田派国学者である間秀矩は親戚にあたる。暉皃は、羽田野や間らと幕末の諸情勢をめぐって書状を取り交わし、正確な情報を得て村役人として進むべき方向性を村民に示す役割を果たした。古橋家は、郷学校の設立・維持に資金を提供し、明治5(1872)年に開校した明月清風校は、平田国学・皇学と農学を結び付けた教育を行った。殖産興業をはじめとした地域の発展における教育の重要性を認識し、私財を投入した学校創設と地方文化創成への意欲は、まさに名望家としての面目躍如たるものである。

『新修豊田市史』関係箇所:3巻355・611・631ページ

【近代】

維新後は新政府に協力し、村吏・神官としての経歴を積む。明治元(1868)年三河県が創設されると筆生・下調方を歴任、2年9月の廃県に伴い褒賞を授与される。同年設置の伊那県に引き続き奉職するが、5年廃県とともに依願免職。稲橋村に帰郷後は子・義真とともに私費を投じて郷学校を設立、その後も学校経営を寄附金で支えた。その後岩座神社祠官・八幡神社祠官を歴任し、8年11月依願免職。その後は居村・稲橋村とその周辺村落に拠点を置いて殖産に尽くした。岩山敬義の「牧羊建白書」を読み製茶による輸出振興策を考案し、明治4年に私費を投じて茶実を購入し製茶業を開始。また同8年から私費で桑苗を購入し養蚕業にも着手。農談会開催を主導した11年には稲橋・武節両村に養蚕場を開設し、翌年には製糸場を武節村に創設した。16年には井山官林払下げを受けて林業経営にも着手。多年の功績が認められ、18年藍綬褒章を受章。25年12月24日没。

『新修豊田市史』関係箇所:4巻144ページ

→ 古橋義真