(ほうきょういんとう)

【考古】

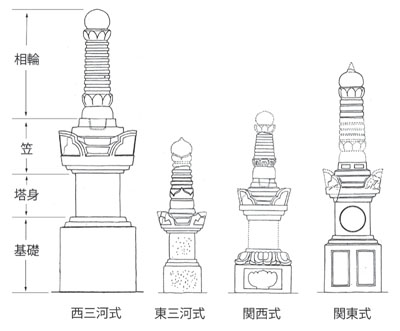

単層方形の塔で、上から順に相輪・笠・塔身・基礎の各部からなり、笠の四隅には隅飾がつく。本来は、「宝篋印陀羅尼経」を安置する塔であったが、やがて供養塔・墓塔としての性格をもつ石塔として造立されるようになったとされる。石造宝篋印塔は鎌倉時代の中頃に出現し、中世を通じて五輪塔に次いで多く造られた石塔である。一般的に鎌倉時代~南北朝時代にかけては比較的大型品が多く、以後小型品が急増する。石造宝篋印塔は、産地によって細部の形状を異にしており、市内では大多数が西三河式(花崗岩製、岡崎市周辺産)で、他に東三河式(凝灰岩質砂岩、新城・鳳来方面産か)・関西式(硬質砂岩製、岐阜県各務原市鵜沼産か。京都の宇治石とする説もあり)、およびごくわずかの関東系の宝篋印塔(安山岩製)がみられる(図)。なお、五輪塔を含め銘文を刻んだものは皆無(銘文等は石塔に直接朱漆・黒漆で書かれた可能性がある)で、石塔の年代決定は困難な状況になっている。松平町の高月院(国指定史跡松平氏遺跡)境内の松平墓所の3基の宝篋印塔(欠失部あり)は西三河式、市指定文化財の小原地区祝峰寺境内の「宝篋印塔」(市指定文化財)および同地区前洞町三ツ久保の「宝篋印塔(個人蔵)」(市指定文化財)はともに関西式で、関東系の宝篋印塔は旧舟戸小学校グラウンドを望む斜面上の墓地にある。