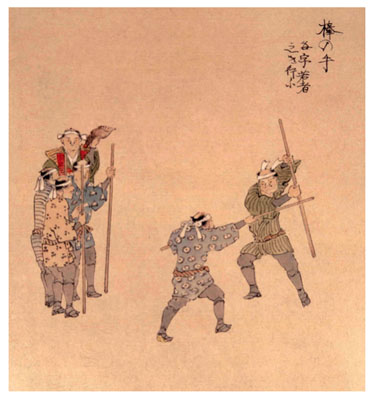

(ぼうのて)

【近世】

祭礼などで、棒を武器として使用した演技を奉納する警固の一つ。近世半ばには多くの流派が生まれ、三河・尾張だけでも三河起倒流・藤牧検藤流・鎌田流・見当流など20もの流派が存在した。猿投祭りにおいては、必要不可欠なものであるため、各流派の師匠は門人に対して武道と同様の秘伝目録を授与して技術を伝承していった。源氏(源義家)との関わりで飾り馬と密接に関係するともいわれる。

『新修豊田市史』関係箇所:3巻599・636ページ

【民俗】〈祭礼・芸能〉

棒と棒、または木刀、さらには真剣などを使い、主に2人から4人が決められた型に基づいて打合う民俗芸能で、市域の各所で盛んに行われている。棒の手の基本は棒で、棒を「表」の芸、真剣を「裏」の芸としている。祭礼に飾り馬を奉納する場合、その警固として棒の手隊が加わることも多く、神社境内で棒の手の演技が披露される。棒の手が密に分布するのは尾張と三河の国境地帯であり、この地域では戦国動乱期に激しい戦いが行われたことから、農民武術から棒の手が発生したと紹介されることが多い。しかし、悪魔祓いと称し、祭り行事や芸能などを始める前に、棒と棒、または武器などを打ち合せ、さらに長刀を振り回したりする事例が各地に残されていることから、祭礼の中における邪気を祓う行為に棒の手の原型を見出すことができる。棒の手の伝承や普及には、やがて修験者が積極的に関わるようになり、さらに武術化して多くの流派を生み出すことになった。その始祖に関する発祥譚も整備され、各流派ともにもっともらしい内容で語られるようになった。また、武術の例にならい、免許皆伝の巻物が与えられることになって、農民武術としての体制が整うことになった。市域に伝承地の多い流派の一つ鎌田流の場合、ほかの諸流派とは異なり、免許皆伝の巻物を出す際には必ず、豊田市宮口町(挙母地区)の家元深田家が関わるという決まりがあり、現在でも踏襲されている。こうした権威づけは、神事的な棒の手が観客を意識しみせるために演じる棒の手へと変化したことを意味している。現在でも市域で棒の手を伝承しているのは、旧豊田市北部から藤岡地区、旭地区から足助地区にかけての地域で、東は伊勢神トンネル手前までの 25 か所である。その流派が、鎌田流・見当流・起倒流・藤牧検藤流・検藤流の 5 つに限られていることも豊田の特色である。県指定無形民俗文化財。〈祭礼・芸能〉

『新修豊田市史』関係箇所:17巻368ページ