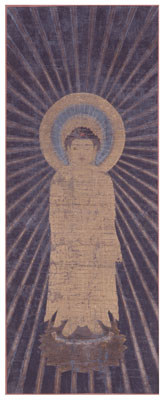

(ほうべんほっしんそんぞう)

【古代・中世】

「方便法身尊形」ともいう(名号の場合は「方便法身尊号」)。仏教の「真実(真理)」そのものである仏(如来)すなわち「法性法身」は本来、色や形がなく人間にはみえないものとされるが、それでは人間には救済を実感しがたく、礼拝等の信仰活動をしがたいので、「方便」として仮にその姿(「法身」)を目にみえる形で表したもののことをいう。思想的には救済のために姿を現す仏を指していうが、歴史上の造形としては、特に浄土真宗の本尊阿弥陀如来の絵像を指して用いられることが多い。とりわけ、戦国時代に蓮如の活動を大きな契機として成立し、その勢力を全国的に伸長させた本願寺教団では、各地域に形成された信仰拠点である真宗道場(後の寺院)の本尊として「方便法身尊像(阿弥陀如来絵像)」が、蓮如をはじめとする本願寺住職より地域門徒に授けられた。絹本に描かれる表画は阿弥陀如来が「摂取不捨」印(一般的には「来迎」印)を結び蓮台の上に正面向きに立ち48本の光明を放つという画一的な像容であるが、まとう袈裟の細かな紋様などには特徴があり、専門的な視点からは細かな時期区分(戦国時代の本願寺歴代各期、あるいは江戸時代以降)も可能である。道場本尊の表画はいわゆる一貫代(縦約180cm×横約70cm)といわれる大きさが多いが、五百代(縦約140cm×横約48cm)やさらに小さい内仏(在家仏壇)用のものもある。表画のみならず注目すべきは軸裏に貼られていることの多い裏書である。もとは軸裏紙に直接、墨書されていたものが表装替の際に貼り直されるとみられる。そこには基本的に、この「方便法身尊像(形)」を本願寺(他の真宗本山の事例もある)の誰がいつ(年月日)、どこ(地名や本末関係)の誰(願主)に授けたかが記されている(時代が下ると簡略形もある)。所蔵寺院の開基が具体的にわかるのみならず、地名の初見史料であることもあるなど、この裏書は超一級の地域史料である。市内では楽圓寺(田振町)所蔵のものと、願永寺(実栗町)所蔵のもの(写真)が市指定文化財である。

『新修豊田市史』関係箇所:2巻423ページ、21巻324ページ

→ 浄土真宗の絵画