(ほっけはっこうほっそくるい)

【典籍】

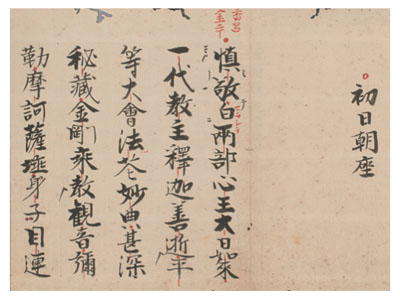

猿投神社所蔵。猿投社において恒例の年中行事として、霜月15日から18日に4日間にわたり営まれた法華八講会は、猿投社で修正会と並ぶ重要な仏事で、社僧が神前で法華経 8 巻を講じ、その功徳をもって法楽を捧げた法会である。この八講のための法則(儀式の次第とその詞章)を、江戸時代中期の明和 5(1768)年から 6 年にかけて、社僧の昶誉が中心となって書写した一括が、実用的な儀式の台本として八講の全貌を詳らかに記している。その構成は、初日から 4 日まで朝夕 2 座で、各座1 巻ずつ計 8 座の、表白、問役・講士役、論義御領解のそれぞれ詞章を記した分と、声明の博士(譜) を付した法用から成り、唄(ばい)・散花の二箇法要形式で行われた。各帖はすべて折本の表裏に同一様式で書かれ、表裏それぞれに表紙が付けられ実際の法儀に用いるため便利な形態をとっている。昶誉の識語によれば、高野山龍性院の峻昭を請じて制作し、当社に奉納したものという。この時点で高野山から法儀を移し伝え、新しい法則に改めたものであろう。

『新修豊田市史』関係箇所:特別号72・116ページ

→ 猿投神社の聖教