(ほったてばしらたてもの)

【考古】

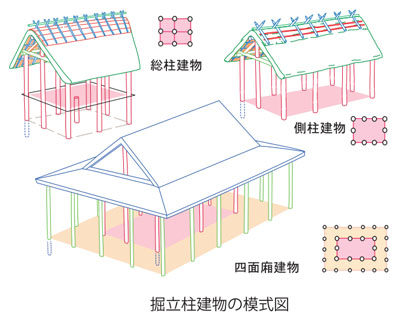

柱の根元を地中に埋め込んだ掘立柱により上部構造の荷重を支える建物で、縄文時代から存在した伝統的な建築様式。発掘調査では、検出された柱穴の規則的な配置によってその存在を把握することができる。縄文時代には青森県青森市の三内丸山遺跡などで巨大な掘立柱を用いた大規模構造物の存在が知られているが、それらは見張り台や祭祀の場などの特別な用途を持っていたとされる。市域では縄文時代の大型建築物は確認されていない。市域で発見される掘立柱建物跡は、弥生時代以降のものである。竪穴建物の柱も掘立柱であるが、床面を掘りくぼめた建物は竪穴建物として区別している。掘立柱建物は床面の高さによって高床建物と平地建物とに分けられるが、建物内部にも柱を立てて板床を張った総柱建物と内部に柱を持たない側柱建物とに分類することもできる。市域では上郷地区川原遺跡で中期後半の木製梯子が出土し、高床建物が建てられていたことを示している。同じ上郷地区の神明遺跡から出土した線刻絵画土器(弥生時代後期)には、柱の上に直接屋根を載せた高床建物が描かれている。実際に神明遺跡で調査された弥生時代の高床建物には柱間が1~3間の小規模なものと、それよりも規模がやや大きなものとがあり、小規模な掘立柱建物は倉庫であったと推定されている。規模がやや大きなものについては、集落内での配置取りや棟持柱をもつ構造から、倉庫以外の用途が想定されている。独立棟持柱には屋根の重量を支える役割以上に、「神殿」といった象徴的な意味があったとする説もある。弥生時代終末期の高橋地区南山畑遺跡では、掘立柱建物と大型竪穴建物各1棟、および軸方向を同じくする数棟の竪穴を伴う建物群が2群存在していた。そして古墳時代に入ると、独立棟持柱をもつ建物が現れ、高橋地区堂外戸遺跡では 6世紀代に掘立柱建物が20棟建てられ、大型竪穴建物を中心に独立棟持柱建物1棟と倉庫群が配置されていた。挙母地区梅坪遺跡では、7世紀前半の大型の竪穴建物に対して総柱建物3棟が同方向で等間隔に並んでいる遺構が検出されている。続く8世紀初頭までに、四面庇の総柱建物の南に総柱建物6棟が南北に整列するようにして建てられており、有力者の住居とそれに付随する倉庫群ではないかと解釈されている。高橋遺跡では7世紀前半に側柱建物が建てられ始め、7世紀後半頃になると大型竪穴建物は四面庇をもつ掘立柱建物に建て替えられている。このように大型竪穴建物に替わって、大型の総柱建物が有力者の住居の基本となっていったことがうかがえる。市域の集落遺跡では、7世紀以降に掘立柱建物が増加する傾向がみられ、次第に竪穴建物から掘立柱建物に移行していったが、その時期や進行状況は遺跡によって異なっていて、早い事例としては、上郷地区の水入遺跡で5世紀中葉~6世紀代の倉庫12棟を含む33棟が検出されている。堂外戸遺跡では7世紀代に総柱建物と側柱建物が竪穴建物よりも多くなったが、8世紀代には減少している。おおむね8世紀後半には、掘立柱建物が一般化したといえる。以後、掘立柱建物は中世までの主要な建物となり、近世においても一定程度建てられたとみられる。

『新修豊田市史』関係箇所:1巻175・235・238・362・364・380・384・386・390・492ページ、2巻40・46・105・108・138・432・441・552・559・658ページ、3巻263ページ、19巻144・228ページ、20巻294・610ページ