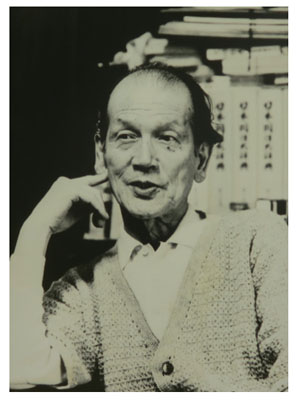

(ほんだしゅうご)

【現代】

文芸評論家。明治41(1908)年9月22日、猿投村花本(猿投地区)で父本多松三郎、母ちかの五男として出生。秋の彼岸に生まれたため「秋五」と名付けられたという。父松三郎は上郷村長(猿投地区)を務め、四人の兄のうち長兄鋼治は愛知県会議長や衆議院議員などを歴任、次兄静雄は実業家、陶芸研究家、民芸品の収集研究家として名を成した。猿投第二尋常高等小学校(現豊田市立青木小学校)・白壁小学校(名古屋市)から愛知県立第五中学校、第八高等学校文科乙類を経て、東京帝国大学文学部国文学科を卒業。卒業間近の昭和7(1932)年2月頃にプロレタリア科学研究所に入所、4月に大学院に進学し、6月に処女論文ともいうべき「文学史研究の方法に就いて-特に評価の問題を中心に-」を「高瀬太郎」の筆名で発表したが、昭和8年11月に検挙され、のちに起訴留保で釈放された。アジア・太平洋戦争中は森鷗外、転向文学、トルストイなどの研究や『「戦争と平和」論』の執筆に没頭し、戦後、平野謙・埴谷雄高・荒正人・佐々木基一・小田切秀雄・山室静らとともに文芸雑誌『近代文学』の創刊に参画、昭和21年1月発刊の創刊号の巻頭に掲載された「芸術・歴史・人間」は、政治と文学の問題や戦争責任、主体性の問題などを提起して創作活動を展開した戦後派文学の根源的主張と評された。昭和 40 年 11 月に、戦後文学の誕生と文学者の活躍を同時代人の目を通して描いた『物語戦後文学史』で第 19 回毎日出版文化賞を受賞、昭和 58 年 2 月には 17 歳から 69 歳までのエッセイ集『古い記憶の井戸』で第 34 回読売文学賞を獲得し、平成 3 年 1 月にはその作品群と日記・草稿・書翰などの分析を通じた作家・作品論である『志賀直哉』で第 32 回毎日芸術賞を受けた。一方、昭和 40 年 4 月に明治大学文学部の専任講師に就任し(同 44 年 4 月に教授に昇任)、昭和 54 年 3 月の退官まで 14 年にわたって教鞭を執った。豊田市も平成 8(1996)年 5 月に豊田文化賞を贈り、平成 10 年 11 月の豊田市中央図書館の開館に際しては、次兄静雄と秋五の寄贈資料を収蔵・展示する「本多兄弟文庫」を開設して、その功績を称えた。平成 13 年 1 月 13 日に死去。享年 92。