(まつだいらしいせき)

【考古】

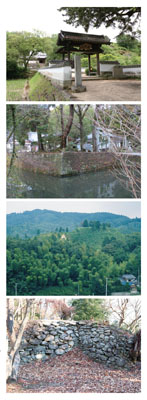

徳川家康の始祖松平氏の発祥の地とされる松平町およびその周辺地域には、松平氏ゆかりの寺社や城跡等遺構が数多くみられる。なかでも高月院、松平氏館跡、松平城跡、大給城跡の4か所は初期松平氏の状況をよく伝える遺跡として、平成12(2000)年2月4日付で一括して国指定史跡「松平氏遺跡」となった。高月院(松平町寒ヶ入、 浄土宗知恩院直末本松山高月院寂静寺、写真上)は、六所山西麓の丘陵南裾に立地する寺院で、創建は貞治6(1367)年、開山は見誉寛立上人である。松平氏初代の親氏が上人に帰依して以後、松平氏の祈願所・菩提所として、諸堂が再建・整備された。本堂の北西斜面には初代親氏・2代泰親・4代親忠夫人の廟所があり、特に江戸時代に入ってからは初代親氏・2代泰親の菩提所として、徳川将軍家の崇敬・庇護を受けてきた。高月院の西約250mの同じ丘陵の南裾には、松平氏館跡(松平町赤原、松平東照宮境内、写真中上)が所在する。松平親氏以後、累代の松平氏の居館跡と伝わり、往時は北に開く「コ」の字形に堀が配されていた。五代親長の天文年中(1532~55)に大給城主某によって「居館以下悉ク焼失」させられて一時途絶したが、松平太郎左衛門家9代の尚栄が大坂の陣での軍功が認められて松平郷442石を安堵されると、同地に館を整備し、江戸時代を通して旗本(交代寄合)松平太郎左衛門家の屋敷として推移し明治維新をむかえた。八幡社・東照宮境内地となったのは、大正末期に松平太郎左衛門家が転出した後、地元が神社境内地として館跡および周辺地を譲り受けた昭和2(1927)年以降のことである。松平城跡(松平町三斗蒔、地元では郷敷城、城山と呼ぶ)は、親氏を始祖とする初期松平氏の居城と伝わる東西200m・南北150mの山城で、丘陵の鞍部に築かれ、松平氏館跡とは居館と詰め城の関係にあったとされる。尾根の東寄りの最高所(周辺低地との比高60m)に主郭を構え(写真中下)、西側の尾根伝いに三段にわたって曲輪を配置し、山裾近くに堀切・横堀を巡らしている。平入虎口とみられ、現況では石垣は認められない。築城時期は判然としないが、高月院文書には大永4(1524)年の当該地を含む売券状に「城のこし 同山」という地名の記載があることから、16世紀初頭には築城されていたとみられる。松平氏館跡の西方約4kmの山間地の急峻な山上には、大給城跡(大内町城下)が立地している。城跡内のいたる所に巨大な花崗岩塊が露出しており、特に山頂の主郭西側の物見石からの西方に向けた眺望が良く、西三河平野から尾張地方までを遠望できる。大給松平氏の居城で、大給松平氏初代の乗元が初代城主である。6代家乗の天正18(1590)年、徳川家康の関東移封に伴い廃城となったとされる。東西220m・南北280mの規模を誇り、主郭・副郭をはじめ大小さまざまな曲輪・帯曲輪、櫓台、堀切、竪堀、横堀、土塁、くい違い虎口が巧みに配置されている。部分的に石垣が組まれており(写真下)、城郭史の上では安土城などで総石垣が出現する前段階に位置付けられている。

『新修豊田市史』関係箇所:20巻402・406・412・417ページ

→ 松平役所