(まるまどつきどき)

【考古】

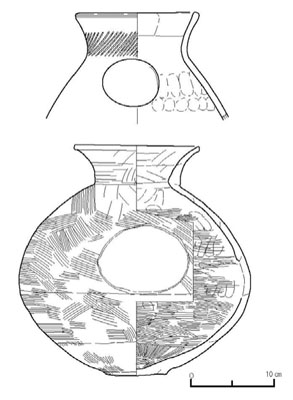

胴部の上半に直径10cm前後の楕円または正円形の窓を刳り抜いた弥生土器の壺。朝日遺跡(清須市ほか)を中心に弥生時代中期後葉~末葉に分布した。通常の壺とは調整や施文方法が異なる1器種として製作されており、破片でも区別できる。朝日遺跡では墓域の近くから出土し、墓前祭祀に関わる土器の可能性が指摘されている。近畿地方でも少数が出土するが、胴部に施文し台を付けるなど、独自性が認められる。矢作川流域では、中期後葉~末葉の古井式から長床式の土器に円窓を開けた土器がみられる。安城市・西尾市域の遺跡では在地系の壺に、焼成後に窓を打欠いた模倣品がみられる。市域では上郷地区の川原遺跡から中期末葉の円窓付土器2点が墓域の近くから出土していて、搬入品である可能性も指摘されている(図上)。また終末期の焼成後穿孔の円窓付土器が、高橋地区の高橋遺跡第4次調査32号住居跡から出土している(図下)。模倣品と搬入品のあることは矢作川流域が、円窓付土器分布の周縁部に位置していることを示しているが、その中でも川原遺跡には、尾張地域の影響が直接的に及んでいるとみられる。

『新修豊田市史』関係箇所:19巻166・288ページ