(みかわこうげん)

【自然】

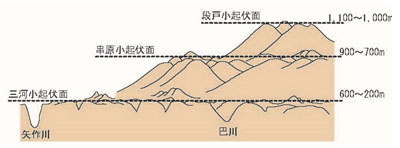

愛知県東部の三河地方に広がる山地。木曽山脈の南端の恵那山(標高2191m)から南南西方向に延び、北西側は美濃山地に続く。南東側は豊川の谷、南西側は猿投山の南西麓から豊田盆地の東端がおおよその境界にあたる。西への傾動運動の影響をこうむっており、全体として北東部が高く(1400m程度)、南西に向かって低くなっている(200mほど)。その高さは標高100~1400mである。よく知られた山として、茶臼山(1415.8m)、段戸山(鷹ノ巣山、1152.6m)、猿投山(629.0m)などがある。この山地を刻んで流れる河川が矢作川や巴川である。三河山地とか、美濃山地も合わせて美濃・三河高原とも呼ばれる。三河山地には、高さの異なる3段の小起伏面が認められ、高い方から、段戸小起伏面(1100~1000m)、串原小起伏面(900~700m)、三河小起伏面(600~200m)などと呼ばれる(図)。小起伏面とは、山地のなかで、起伏が小さく尾根がほぼ同じ高さに揃う(定高性がある)仮想の地形面のことをいう。つまり、山地に大きな風呂敷をかぶせたとすると、峰や尾根にひっかっかって谷がなくなり、風呂敷がつくる凹凸の少ない波状の面ができる。これが小起伏面である。このような小起伏面は、かつて、海面近くまで侵食されて平坦になっていた時期があり、その後の地殻変動で隆起したものである。現在では、谷が刻まれたりしてはいるものの、平坦になっていた時期の地表面の名残がなだらかな地形や定高性のある尾根として残っている。小起伏面が3段あるということは、侵食平坦化された時期が3回あったことになり、高い小起伏面ほど古い時代にできている。三河山地は、主に花崗岩や片麻岩からなり、これらが広く露出している。著しく風化して軟らかくなっている(マサ化)部分も多い。稜線近くには、風化されないで残った花崗岩などの巨岩(最大径2~4m)がみられる場所もある。

『新修豊田市史』関係箇所:23巻10ページ