(みかわのこくないじんみょうめいちょう)

【古代・中世】

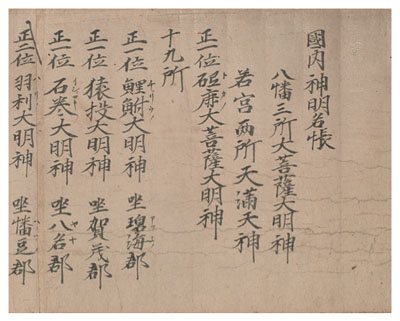

猿投神社に所蔵されている三河国内の神名を記した文書。「(三河)国内神明名帳」と記されており、慶安2(1649)年に書写された最古の写本である。古代の神社は、神仏習合により寺院が併置されることがあり、それを神宮寺といった。神名帳とは毎年正月5日の夜に修正会の祭で奉唱されるもので、全国の有力社に残されている。猿投神社も神宮寺である猿投山白鳳寺の観音堂の仏前で神名を読み上げる習わしがあったと思われる。「(三河)国内神明名帳」記載の神社には、社格・位階、そして実際に読むためのものであったことを示す振り仮名などが記されている。大明神として正一位猿投(現猿投神社、猿投町)・従三位猿投三御子神が、明神として正四位下野社神(ノヤシロ、現野神社、野口町)が、また天神としていずれも正五位下の伊保神(イホ、現射穂神社、保見町)・灰実(ハイミとあるが、『延喜式』神名には灰宝とあり、灰宝の誤字と思われる。現灰宝神社、越戸町)・野見(ノミ、現野見神社、野見山町・榊野町)・兵主(ヒャウシュ、現兵主神社、荒井町)・広沢(ヒロサハ、広沢神社)・大庭神(ヲフバ)の名が挙がっている。また碧海郡であるが市域の可能性のある糟目神(カスメ)は明神で正四位下とある。『延喜式』(巻九神名上)に記載された神社が基本であるが、そこにみえない猿投御子大明神や大庭大神の名があり、前者は猿投神の御子を祀る系列神で、後者は式内社撰定後の賀茂郡内の有力神社なのであろう。

『新修豊田市史』関係箇所:2巻166ページ

【典籍】

平安時代以後作成された神社の台帳を「国内神名帳」といい、のち中世には、春の訪れの季節に、国家や諸国の国内安定と五穀豊穣を祈念する仏事である修正会で神名帳が奉唱された。現存する「国内神名帳」は20余国確認されており、三河国はその一つで、猿投神社本は「三河国神名帳」の現存最古本にあたる。本書は慶安2(1649)年極月(12月)の奥書をもつ、近世初期の書写本である。本紙は鳥の子紙を15枚継ぎ、紺色の見返し紙を付し、外題はなく、内題に「国内神明名帳」とある。翌3年正月の修正会実修のために、急遽書写したものであろう。冒頭には国府に関係の深い八幡とその摂社、三河国一宮である「正一位砥鹿大菩薩大明神」を掲げる。ついで神階別に大明神・明神・天神・小初位神の4種に分けられ、正一位から従三位まで大明神19所、四位の明神22所、五位の天神115所(実際の数は110)と最後に小初位神7所が記載されている。書式は、1行で上段に神階、中段に神名、下段には鎮座の郡名が書かれており、その神名・郡名に傍訓が付けられている。県指定文化財。

『新修豊田市史』関係箇所:特別号60・110ページ

→ 猿投神社の国書