(みずしゅうし)

【自然】

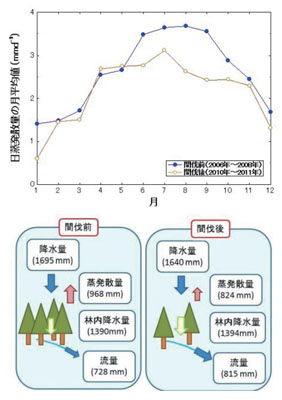

ある地域(流域)における降水量、蒸発散量(地面や植物の葉からの蒸発)、流出量のバランスは降水量=蒸発散量+流出量となっており、そのバランスのことを水収支と呼んでいる。一方、現在は下水道、用水路など地域(流域)外からの流入や流出があり、地域の水収支は複雑化している。下図は、ある流域における間伐による水収支の変化を示したものである。間伐によって蒸発散量が減少することで河川への流出量が増加していることがわかる。上図をみると、間伐前と後で夏季における蒸発散量が減少していることがわかる。これらのことは、間伐による森林管理が流域における水収支に影響を及ぼしており、水源涵養機能の向上に貢献していることを示している。

『新修豊田市史』関係箇所:23巻234・300ページ