(みなみやまはたいせき)

【考古】

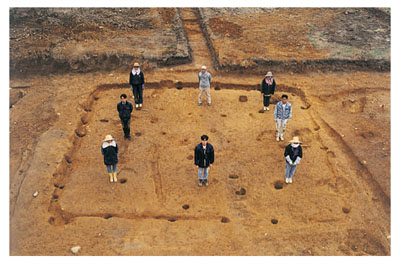

矢作川中流域左岸の高橋地区広川町8丁目に所在する遺跡で、弥生時代の集落跡と墓域を中心に古墳、近世~近代の墓域などが検出されている。沖積低地との比高約25mの標高約57mの段丘上位面(挙母面)に立地している。平成7(1995)~9年の発掘調査で、弥生時代終末期の環濠集落や鍛冶遺構の可能性のある遺構が検出され、多量の微細な「鍛造剥片様遺物」が発見されたことで注目を浴びた。遺跡の推移を辿ってみると、縄文時代の異形部分磨製石鏃が出土しているが、本格的な人の居住は弥生時代に入ってからで、前期樫王式の条痕深鉢を土器棺に利用した墓域としての土地利用が始まっている。中期の初め頃には南関東系の磨り消し文帯のある沈線文系土器が入ってきており、矢作川を介した他地域との交流をうかがわせている。南山畑遺跡が特徴的な集落に発展するのは弥生時代終末期に入ってからである。特徴の一つは、居住域の北端から45mにわたって幅2~3mで深さ1~2mの大型溝が検出されたことである。この溝は居住域を内側にして緩やかな円弧を描いていて、その外側(北側)に方形周溝墓が築かれていることからみて、居住域と墓域とを区分し、居住域を囲む環濠であった可能性がある。ただし、両端が調査区外であるため、居住域全体を囲んでいたか否かははっきりしていない。また、遺跡は沖積面との比高が25mほどもあるため、防御性の高い高地性集落のような印象を与える。特徴の第2は、竪穴建物跡の中にSB04やSB09のような壁溝内に壁柱痕が残る壁立建物跡(写真)がみられる点である。しかも、2基の壁立建物跡の間からは近接棟持柱をもつ可能性のある掘立柱建物跡が検出されていて、特徴的な集落構成となっている。そして第3は、竪穴建物跡SB01・04・08から鉄鏃や微小な鉄片類、「鍛造剥片様遺物」が発見されていて、鉄製品の加工が行われていたと推測される点である。鉄の粒状滓や鏨・石鎚・羽口・金床石などの鍛冶具が発見されてはいないために鍛冶工房とは見なされていないが、これらの建物内では外部から入手した鉄素材を加熱して折り曲げる作業や鋼切りする作業などが行われ、鉄鏃などの小型武器類を含めた鉄製品の加工が行われていたと考えられている。その後本遺跡では、5世紀中葉~8世紀前葉頃にかけて南山畑古墳群4基が築かれ、そのうちの6世紀中葉築造の2号墳(円墳)には馬具が副葬されていた。さらに、中近世になると当地は墓地となり、火葬施設と火葬墓17基、土壙24基、常滑窯産広口壺の蔵骨器1基が見つかっている。明治17(1884)~21年の「村別土地整理図・村別地籍図」にも墳墓・草生と記されていて、古墳時代以降、遺跡地は葬送の場として利用されてきたことがわかる。

『新修豊田市史』関係箇所:1巻174・190・232・234・236・238・400ページ、18巻80ページ、19巻206ページ、20巻350ページ