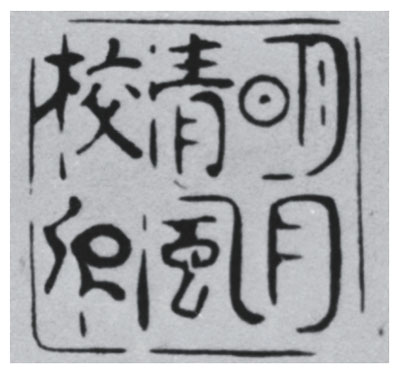

(めいげつせいふうこう)

【近代】

明治5(1872)年8月、設楽郡稲橋村の豪農古橋源六郎暉皃の尽力により開校した郷学校である。そもそも古橋は明治維新後、名古屋を中心に進められている「義校」「郷学校」設立の動きに反応し、地域の文明開化と殖産を担う人物を育成することを目指し、明治3年から郷学校をつくる計画を立てていた。こうした経緯を有する明月清風校の運営費は、無尽講の運営や古橋家による10年間の私費で賄われたという。教員には、平田派の国学者であり、当時古橋家に身を寄せていた佐藤清臣、設楽郡御所貝津村の医師・松井春城を招聘している。学科課程は、「稲橋擬庠幼学課表」によれば、句読・諳誦・習字・算術および「農学物産」の合計5科目であった。地域の実情に合わせたとみられる「農学物産」の科目ほか、校内規則に「皇学」を第一とする旨が位置付けられたことは、同校の特色の一つである。その後、愛知県内での学区の制定を踏まえて、明月清風校は第九番中学区第四十三番小学明月清風校となった。

『新修豊田市史』関係箇所:3巻570・631ページ、4巻103ページ