(めいじようすい)

【近代】

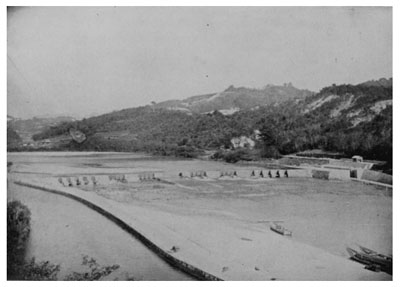

碧海台地に用水を築き、田地を灌漑しようという計画は、近世末期からあり、碧海郡和泉村の都築弥厚・同弥四郎は、矢作川から水を引いた用水の開鑿によって碧海郡の村々の新田開発を計画し、幕府へ申請した。他方、同郡阿弥陀堂村の伊予田与八郎は、阿弥陀堂村周辺の岡崎藩領の村々が低地で、大雨で悪水が滞留する土地であったため、悪水路開鑿の許可を幕府に求めていた。慶応年間(1865~68)には幕府代官の検分も行われたが、周辺地域の反対や幕府の倒壊もあって計画は中断した。幕末の都築の用水計画を引き継いだのが、碧海郡石井新田の岡本兵松で、岡本は明治元(1868)年から矢作川からの用水取水口を選定する作業を進め、同5年5月、加茂郡今村に用水取り入れ口を設けて、用水路を開鑿する願書を額田県に提出した。他方、翌6年3月には阿弥陀堂村などから慶応年間の悪水路開鑿と同様の工事の嘆願が愛知県に提出されたが、この嘆願の総代は伊与田であった。この岡本と伊与田による二つの用水路開鑿計画は明治6年には合同されることになり、8年9月両人は用水路開鑿と溜池・不毛地の開拓願を愛知県に提出した。加茂郡今村に取入口を設けて矢作川を分水し、碧海郡今村で東西に用水路を分流する計画で、これにより溜池・不毛地合わせて455町歩余りを開拓することができるとした。工事費は岡崎の商人田中勘七郎らが負担する計画であった。新任の愛知県令安場保和は県土木係黒川治愿に担当を命じ、9年6月用水路開鑿に関する伺書を内務省に提出した。工事費7万5000円余りの出資をめぐり当初の計画の変更を余儀なくされ、また工事に反対する村もあったため、実際に県の管理の下で工事に着手できたのは、12年1月のことであった。東用水路(現在の東井筋)の延長は6118間、床幅1丈2尺、西用水路(現在の中井筋)の延長は、取入口から1万6000間、床幅1丈4尺であった。また12年末には西井筋の開鑿計画(延長7000間余り、床幅1丈2尺)が追加された。東西用水路は13年4月18日、内務卿松方正義を迎えて成業式が行われ、松方は官民が共同して1万2000町歩余りの開墾事業が実現されることになったことを高く評価する祝辞を読み上げた。明治用水の管理のために、明治14年末には関係66か村の総代が集まり、役員や管理費用の賦課方法などを取り決めた。この各村総代連合会は明治17年11月には、明治用水水利土功会となり、村選出の議員で構成された。この明治用水水利土功会は明治30年6月、明治用水普通水利組合へ受け継がれ、碧海郡長坪内義衛が用水管理者となった。明治用水を利用した開墾事業は、明治10年代後半の経済的不況もあって、必ずしも順調に進んだわけではなかった。他方、ときおり起きる旱魃により矢作川からの用水路への流水量が減少して、配水をめぐる地域内での対立が生じることもあった。また矢作川からの流水量を増やすために、明治20年代には樋門の拡張や、導水堤のための堰堤を取水口の上流へと延長する工事も行われた。さらに明治34年12月用水取入口に矢作川を横断する堰堤が築造された。基礎部分には人造石を使用し、その上に堅固な切石を積み、セメントで固めた堰堤であった。(写真:明治41年頃の堰堤および導水堤)しかしこの堰堤の築造は筏下しなどの河川利用業者の慣習的権利を侵害するとして反対の声も強かった。なお、成業式で松方内務卿は用水路を「碧海郡水路」と呼び、13年7月の用水記念碑も明治用水とは刻んでいない。明治用水の呼称が一般化したのは、明治15年末頃だと推測される。明治用水成業式の後、碧海郡今村に水神を祀る神社が建立され、17年に明治川神社という社号となり、翌年神社の上棟式が執り行われた。伊予田・岡本ら功労者を祀る伊佐雄社も建てられたが、後に明治川神社に合祀された。

『新修豊田市史』関係箇所:4巻146・321ページ、12巻236ページ

→ 伊予田与八郎

【現代】

矢作川を水源に豊田市水源町から取水して、安城市を中心に刈谷・知立・碧南・高浜の碧海5市のほか、豊田市・岡崎市・西尾市を受益地区とする農業用水。西三河平野の農業を支え、愛知県の三大用水(愛知用水・豊川用水)の一つとされる。豊田市の受益地は市南西部の一部に位置し、平成30(2018)年4月現在、277.9ha(組合員715人)と総受益面積5472.8ha(同1万3067人)の5%ほどに過ぎないものの、枝下用水とともに豊田市平坦地農業の基盤的役割を担ってきた。豊田市南部で刈谷市などへの西井筋を分流し、安城市内で中井筋と東井筋に分かれる。なお、昭和40年代から水道・工業用水での利用のほか、水路のパイプライン化が始まり、その上部等が緑道・自転車道に整備されてきた。その後、平成3年に「美しい日本の村景観百選」に選ばれ、平成18年に国土・農村環境の保全に貢献した優れた用水として「疎水百選」に認定された。

『新修豊田市史』関係箇所:5巻243・437ページ