(もくせいのうぐ)

【考古】

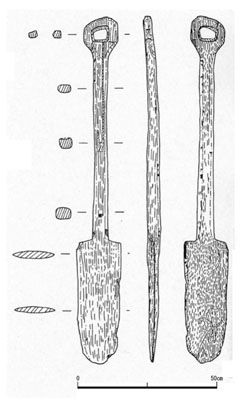

縄文時代にも採集や原始的な植物栽培に使われた農具があったと推測されるが、本格的な農具と呼ぶことができる道具は、弥生時代に朝鮮半島から伝来した水田稲作農耕に関わる木製・石製の道具のことである。主な木製農具としては、耕起具である掘り棒や鍬・鋤、収穫具の穂摘具、脱穀具としての臼・竪杵があり、補助的な農具として田下駄、大足、田舟などがある。耕起具には木質の堅いアカガシ亜属やコナラ節の樹木が選ばれ、弥生時代中期の鴛鴨町川原遺跡の大形臼がクスノキの大木で作られているなど、用途によって適した樹種が選ばれている。弥生時代~古墳時代の木製農具のうちで最も多く出土するのは鍬・鋤類で、それらは土木具も兼ねていたとみられる。鍬には平鍬と又鍬があり、鍬の身に開けた穴にまっすぐな柄を差し込んだ直柄と、先端が曲がった曲柄に身の軸部分を縛り付けたものとがある。川原遺跡からは弥生時代中期の直柄平鍬の未成品が出土している。曲柄鍬と鋤は弥生時代終末期~古墳時代前期初頭に東海から東日本にかけての各地で増加している。平鍬の身は形や作り方の違いによって尾張系、東三河~遠江系、伊勢系、近畿系等に分類されているが、市域の永覚町本川遺跡や寺部町の寺部遺跡・保見町の伊保遺跡から出土した平鍬は、尾張系に分類されるものである。尾張系平鍬は、形が単純で作りや大きさも規格化されているので、集中生産されて地域内に供給されていたと推測される。この時期には沖積低地で水路の掘削や改修、水田造成などの大規模な開発が行われており、その工事や作業を支えたのが大量生産された鍬・鋤類であった。土を深く掘る鋤には、1本の木から全体を削り出した一木鋤と、別作りの身と柄を緊縛固定した組み合わせ鋤がある。なおこの組み合わせ鋤の身は曲柄鍬と同じ形で、互換性がある。市域では、猿投地区花本町の花本遺跡と上郷地区渡刈町の水入遺跡では一木平鋤が出土している。弥生時代後期以降、鉄製品が普及するにつれて鉄製の刃先を装着した農具が増加していくが、鴛鴨町の神明遺跡で出土した古墳時代中期の鉄製のU字形刃先は、畿内系の木製平鍬もしくは一木平鋤に装着されたものであると推測される。

『新修豊田市史』関係箇所:1巻180・287・393ページ、19巻44・73・138・256・288・306ページ

→ U字形刃先