(もりおかはつでんしょ)

【近代】

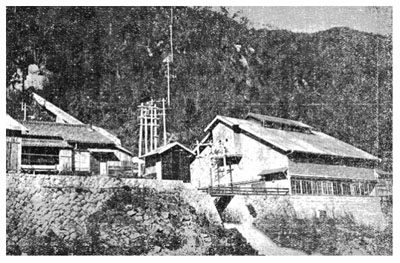

盛岡発電所(旧称巴川発電所)は明治41(1908)年2月矢作川水系で3番目に発電を開始した発電所である。矢作川の支流巴川に、東加茂郡足助町から約4km上流、盛岡村大字戸中に人造石で堰堤を築造し、1940mの水路を設けて落差36m、水量3.20m2により750kWを発電した。フランシス水車(エッシャウィス社製)や油圧式調速機の導入、水車・発電機の直結方式の採用など技術進歩を取り入れ、矢作川筋で初めて特別高圧送電システムを採用した。発電所で1万ボルトに昇圧し、約52km送電して愛知郡千種町に設けた千種変電所で再び2000ボルトに落として供給するシステムであった。発電所は、名古屋での事業拡大のために三河電力によって計画されたが、明治40年6月に名古屋電灯と合併し、名古屋電灯によって建設が進められた。盛岡発電所は計画・着工段階は三河電力、建設・運用段階では名古屋電灯という2段階を経て運用に入っている。発電所の完成後は名古屋電灯の発電量の3割から4割近くを占め、市内供給の重要電源であったが、長良川発電所(明治43年3月運転開始)、八百津発電所(旧木曽川発電所、大正6年改称、明治44年12月運転開始)など大規模発電所が完成すると、盛岡発電所の役割も変わり、愛知電気鉄道、日英水電(浜松地域供給)、瀬戸町や瀬戸電への供給など、名古屋の東南部の電力需要にあてられた。地元関係では、地域の素材(御影石、人造石)を積極的に使用するとともに、建設資機材の運搬用を兼ねて地元の道路整備を行い、また大正8(1919)年8月から盛岡村字戸中区域に電灯供給を行った。

『新修豊田市史』関係箇所:4巻458ページ

→ 三河電力