(やがらけんまき)

【考古】

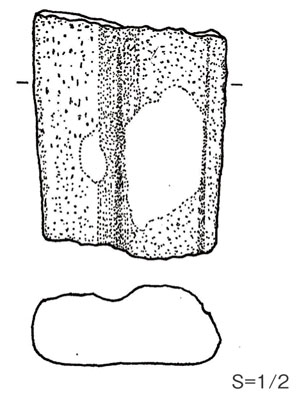

平面形が楕円形あるいは長方形で、断面がかまぼこ形をした平らの部分に1条の細長い溝が施された石器。砥石の一種である。同じ形のものを平らな面で重ね合わせると溝の部分が円管状になるので、その部分に矢の柄を通して擦り磨き、矢柄のゆがみを調整したとされる。縄文時代草創期の隆起線文系土器から爪形文系土器の時代によくみられる。市域では、松平地区酒呑ジュリンナ遺跡の縄文草創期の隆線文土器を包含するE層から1点発見されているのみである(図)。シベリアなどの大陸にも事例があり、それらとの比較から縄文文化の起源・系譜を追求する際の手がかりの一つとされたことがある。溝が両端まで貫通していないものや複数の溝が彫られているものも多くみられるため、総称して有溝砥石と呼ばれており、矢柄研磨器もその一種とされている。有溝砥石が出現した背景には、縄文時代に入ってから骨角器や玉類などの小型で磨製技術を用いた道具が盛んに製作されるようになったことがある。有溝砥石は縄文時代草創期以降も長い時代にわたって作られている。

『新修豊田市史』関係箇所:18巻168ページ