(やきしおつぼ)

【考古】

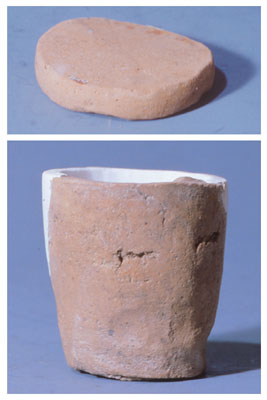

粗塩を加熱処理し苦汁などの不純物を取り除いて精製塩をつくる過程で使用された土器。消費地では容器に入れたままの状態で運ばれてきた焼塩が使用された。特産品としての焼塩壺の流通は16世紀からといわれているが、特に目立つようになるのは江戸時代の17世紀に入ってからで、全国的に広がった。市域では挙母城(七州城)跡(写真)と寺部陣屋の南に位置する寺部遺跡の「陣屋町」域(17C区SD01)からの出土事例があるのみで、愛知県内でも出土地は、名古屋城とその城下町、清須城下町、岡崎城、西尾城、吉田城、田原城などの近世の城郭と城下町に限られている。

『新修豊田市史』関係箇所:3巻135・264ページ、20巻72ページ