(やはぎすいりょく)

【近代】

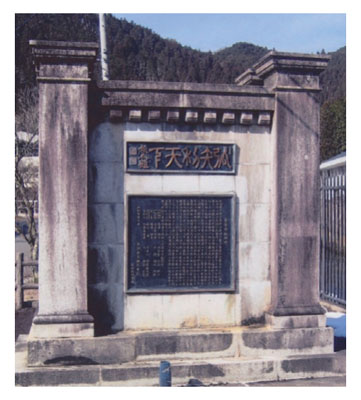

矢作水力は、矢作川上流域で水力開発を行い、名古屋・三河方面の工場や電鉄事業への電力供給や、電力会社への卸供給を目的とする会社であった。同社は大正元(1912)年9月に福沢桃介が主唱して設立した「大正企業組合」の事業として、大正8年3月に設立(社長井上角五郎)された。矢作川筋に7か所、27,430 kWの発電所を建設し、矢作川関連では最大の発電会社であった(写真:発電所記功碑)。そのうち北設楽郡稲橋村・武節村で、大正11年7月に根羽川を利用する押山発電所(3200 kW)、同12年4月に名倉川を利用する真弓発電所(5100 kW)、遅れて昭和9(1934)年7月に黒田川を利用する黒田発電所(3100 kW)が運転を開始し、また昭和8年12月には、真弓発電所の発電量確保を目的として黒田ダムが建設された。地元では、押山・真弓発電所受入れの条件として、岐阜県に至る道路と、割安価格での電灯供給を求めたが、交渉が長引き合意したのは大正7年2月であった。矢作川での水力開発が一段落すると、天竜川水系へと事業領域を拡大した。昭和2年10月には天竜川支流阿知川で三穂発電所(5400 kW)等を計画していた南信電力を合併し、さらに昭和6年11月に福沢系の天竜川電力、北陸地方の手取川、九頭竜川で水力開発を行っていた白山水力を昭和8年2月に合併した。また日本を代表する大規模水力発電所である泰阜発電所(5万2500 kW)の建設に取り組んだ。矢作水力は、工業部門を有したことが特徴で、矢作工業(硝酸、硫安の製造、昭和8年5月設立)、硫安の製造残滓を利用して製鉄を行う矢作製鉄(昭和12年12月設立)などを関連会社として経営し、独自の事業展開を行った。

『新修豊田市史』関係箇所:4巻571・690ページ、12巻148・150ページ

→ 黒田ダム