(やはぎダム)

【現代】

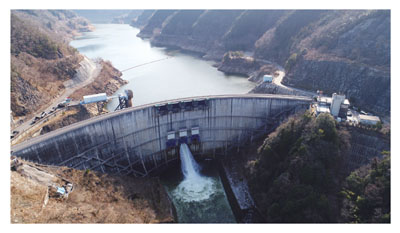

市内の北東縁、岐阜県恵那市との境界(県境)を流れる矢作川に建設された、放物線アーチ式コンクリートダムで(国土交通省が管理)、総工費145億円、堤高100m、総貯水量8000万m2の多目的ダム。洪水調節、農業用水、上水道、工業用水道、発電などの機能を併せ持つ。上水道は西三河一帯にわたって水を供給し、工業用水道は豊田市内の工場はもちろん、衣浦臨海工場地帯とその背後地帯、および名古屋南部臨海工業地帯に工業用水を給水する。矢作ダムの建設計画は、昭和33(1958)年12月策定の愛知県地方計画に「矢作川総合開発事業計画」として基本構想が打ち出されたことに始まるが、風化した花崗岩や片麻岩が広く露出する三河山地を流れる矢作川は、大量の土砂(マサ土)を流し出すため、流域は古くから洪水に悩まされてきた。戦後になると、人口増加に伴う宅地化や農地拡大が進み、被害は深刻となった。中でも伊勢湾台風(昭和34年)や梅雨前線豪雨(昭和36年)の際は、甚大な災害がもたらされた。こうした経験から矢作ダムの洪水調節機能が注目されるようになり、建設省(現国土交通省)直轄の多目的ダム事業として採択されることになった。ダム建設は建設省による予備調査、実施計画調査を経て、昭和40年度から着工され、水没地域は旭町、稲武町、岐阜県串原村、上矢作町の3町1村におよび、受益のない岐阜県側では強い反対運動が展開された。また補償交渉も難航したが、関係者の努力で解決に向かい、昭和43年6月、本体コンクリート打設開始、昭和45年3月25日から一次湛水が開始された。完工式は6月2日に串原村のダムサイトで行われ、豊田市体育館でも、愛知、岐阜両県の関係者、水没地域の住民などが参加して行われた。西三河地域は比較的降水量が少ないため、市域では水道および工業用水道の水源の確保が喫緊の課題であったが、矢作ダムの完成によって達成され、豊田市民にとって大切な水瓶となった。また矢作ダムのダム湖は奥矢作湖と名付けられ、ダム管理者による周辺環境整備事業によりドライブコース、ハイキングコースなどのダム周回コースや、駐車場、休憩所、魚釣場、見晴台、キャンプ場などが整備された。ダム周辺は愛知高原国定公園に指定され、東海自然歩道の通過点でもあり、市内でも有数の観光地となった。

『新修豊田市史』関係箇所:5巻166ページ