(やはしらしゃこふん)

【考古】

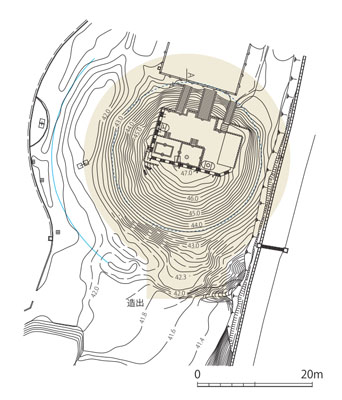

高橋地区森町の独立丘状に削り残された標高約43mの上位段丘面(挙母面)上に位置し、高橋地区中南部で最も早い5世紀前半に築造された古墳である。昭和47(1972)年と平成25(2013)年に市教育委員会による墳丘測量調査が行われている。本墳は、市内に現存する中期古墳の中でも最大規模を誇る帆立貝式古墳で、直径36m、高さ5.4mの円形の墳丘西側に、幅14m、高さ0.5mほどの極めて低い造出が取り付けられている。造出の長さは不明であるが、墳長は43mほどと復元されている(図)。墳丘北東側で最大幅9.2m、深さ1mのはっきりとした周溝の痕跡が確認され、周溝の外側には周堤状の高まりが存在している。墳頂部にある八柱神社旧本殿に関し、「地下一尺五寸くらいは板石でコツイてみると、かなり広いらしい空洞の音」(『たかはし夜咄』)と伝えられていることから考えると、埋葬施設は石室である可能性が高い。なお、墳丘には葺石が認められず、土師質の埴輪片が採集されている。

『新修豊田市史』関係箇所:1巻317ページ、19巻666ページ

→ 埴輪