(ゆにゅうとうじき)

【考古】

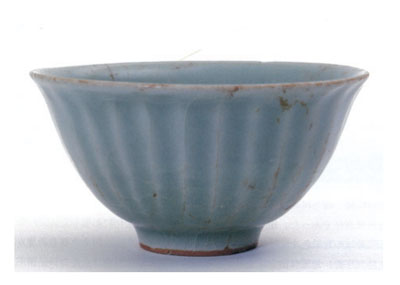

中国・朝鮮半島などの海外で作られ日本に輸入された青磁や白磁などの陶磁器。日本ではこれまでのところ輸入陶磁器が出土した遺跡は約3000か所を数えるという。輸入陶磁器が激増する11世紀中頃以降の中国磁器の輸入状況を概観すると、まず11世紀中頃~12世紀中頃にかけては白磁が大半を占め、12世紀中頃以降は青磁が主流となり、12世紀代は同安窯系の青磁碗皿類が、13世紀~14世紀前半代には龍泉窯青磁が主流となることが知られる。しかし中国の明代初めの海禁政策の影響のためか、14世紀中頃から約1世紀の間は中国磁器の輸入が激減した。15世紀後半から再び輸入が復活し、特に16世紀代に入ると青花白磁(染付磁器)が中心となったが、戦国時代末に生産が始まった肥前系磁器が次第に国内市場を席巻し始めると、鎖国政策とも相まって、17世紀半ばには中国磁器の輸入はごく一部に限られることになる。市域では中国磁器が出土した遺跡は50か所以上を数え、出土量の過多によらず、平野部・盆地部・山間部に分布する遺跡から満遍なく出土している。そのほとんどは中国磁器の白磁・青磁(写真:水入遺跡98D区SK248)・青白磁および青花白磁(染付)で、陶器は中国産の褐釉陶器壺が足助地区の真弓山城跡から出土しているにすぎない。なお、出土状況が不詳ではあるが、足助地区の植田遺跡から15世紀前半の完形の龍泉窯系青磁皿が20枚一括して出土(市指定文化財)しており、注目されている。

資料提供者「(公財)愛知県教育・スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター」

『新修豊田市史』関係箇所:2巻449ページ、20巻504・528ページ

→ 植田遺跡