(ようぞんさんそほうわど)

【自然】

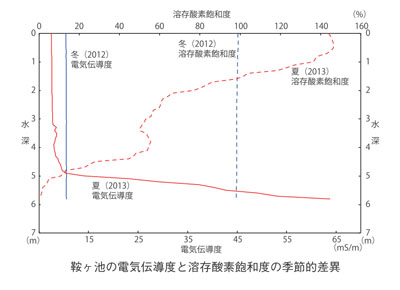

飽和溶存酸素量は、水中に溶存する酸素は、通常は大気中の酸素と平衡状態となっているが、気圧・水温・溶存成分濃度・生物環境(光合成や呼吸、分解など)などによって変化する。一般に、気圧が高いほど、水温が低いほど、飽和溶存酸素量は多い。すなわち、単純な溶存酸素量(DO)によって水中の酸素の状況を推定だけでなく、溶存酸素飽和度を算出しながら水中環境を解明していく。環境測定値では、水中で生成される光合成作用によって、大気中の酸素と平衡状態を上回る過飽和の状態も生じることがある。鞍ヶ池では、平成25(2013)年夏には、水深1mで最大の溶存酸素飽和度が測定され、その値は140%を超える値となった。一方、深水層では、水温躍層によって鉛直循環が滞り、微生物の分解などにより無酸素層が形成されている。

『新修豊田市史』関係箇所:23巻293・297ページ