(よこあなしきせきしつ)

【考古】

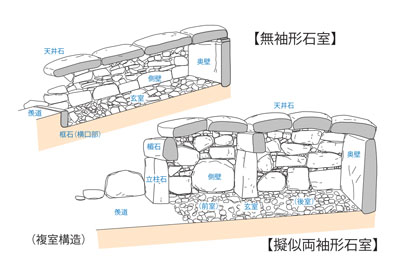

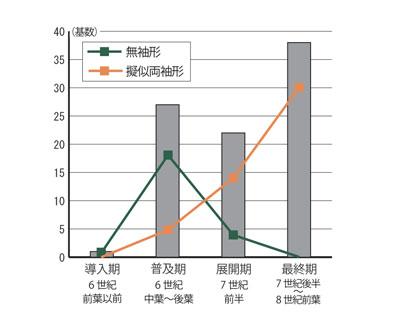

古墳の墳丘の横側に出入口をもつ埋葬施設で、竪穴式石室や粘土槨などの竪穴系埋葬施設とは異なり、追葬可能な石室である。石室は遺骸を安置する玄室、その前方の羨道や前庭に区分される。4世紀末に北部九州地方で受容された横穴式石室は、やがて列島各地に伝播したが、西三河はいち早く横穴式石室を導入した地域の一つであった。5世紀中葉に竪穴系横口式石室と呼ばれる初期横穴式石室の一型式が岡崎市経ケ峰1号墳に採用され、6世紀中葉以降の西三河では、横穴式石室が普遍的な埋葬施設となった。市域の横穴式石室は、無袖形と擬似両袖形の2系統に大別される(図上)。無袖形石室は立柱石を立てた袖をもたず、石室の平面形は長方形を基本としていて、床面は羨道から玄室に下りるための段を構成する框石(かまちいし)、あるいは玄室と羨道が水平な場合の床面を仕切る梱石(しきみいし)などで区分されることが多い。なお、立柱石のような袖をもたない石室は列島各地の古墳で認められ、単一の系譜として把握することは困難である。市域においても6世紀前半には、竪穴系横口式石室の系譜を引く豊田大塚古墳や渡来系とみられる荒山1号墳の石室があり、その後の系譜や展開については今後の課題となっている。擬似両袖形石室は、側壁に組み込まれた立柱石を内側に突出させて玄室と羨道を区分していて、玄室の平面形は胴張り形を呈するものが多い。玄室が2室となる複室構造の石室は擬似両袖形のみに認められ、有力墳に採用されている。現状では、市内最古の横穴式石室墳は6世紀前葉の荒山1号墳で、6世紀後葉までは無袖形石室が多数を占めている。6世紀中葉に伊勢地域から伝播したとみられる擬似両袖形石室は、同後葉には首長墓に採用され、7世紀代には主流となった(図下)。この時期には、山間部にも小規模な横穴式石室墳が造られている。市域では7世紀後半に最も多くの古墳が築かれたが、墳丘・石室の小型化は大化薄葬令などを契機とした汎列島的な現象で、やがて8世紀初頭を最後に市域の古墳はほぼ一斉に姿を消してしまう。そこには律令国家による強い規制があったとみられる。

『新修豊田市史』関係箇所:1巻341・409ページ、19巻780ページ