(よねんぶつ)

【民俗】〈祭礼・芸能〉

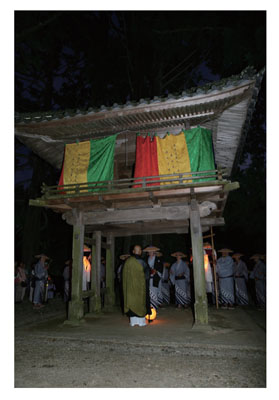

豊田市綾渡町(足助地区)に伝わる盆行事。行列を作って歩き、所定の位置で立ち止まっては鉦に合わせて念仏を唱える夜念仏と、それに引き続いて地唄のみによる盆踊りが行われる。現在は8月10日の施餓鬼、15日の観音供養の2回、それぞれ平勝寺境内を会場にして披露されている。古くは地域内の新仏の家を訪れただけでなく、遠く離れた地域からも要請があれば出かけたという。綾渡の夜念仏は、かつては地元に住む若連が務めていたが、現在は伝承のために保存会が組織されている。若連が行っていた時代には、8月1日の「盆の口開け」に担当する和讃を決めて練習を始め、10日に現在と同じく平勝寺の施餓鬼会で夜念仏を唱えた。13・14日は依頼を受けた新仏の家を訪問して念仏を唱え、このときにはムラ中が協力した。15日には周辺のムラへ夜念仏に出掛けたという。奥三河の盆行事には太鼓踊りを伴うところが多いのに対し、綾渡の夜念仏は鉦と念仏だけで先祖を供養する点に特徴がある。その始まりについては定かではないが、足助地区には12基の「夜念仏供養塔」があり、最も古いものには寛政6(1794)年の銘がある。隣接する旭地区にも10基以上の夜念仏供養塔があり、江戸時代には各地で夜念仏が行われていたと考えられる。昭和30年代までは、足助地区内の切山と葛沢でも伝えられていた。夜念仏では行列が編成され、ムラの要所要所で念仏を唱えながら道行をする。列の先頭を行く者は極楽絵を描いた折子灯籠を持ち、次いで香炉を両手で捧げた香焚き、2人の音頭、続いてガワ(人数は年により異なる)、最後に地獄絵の折子灯籠を持った者が続く。ガワは右手の平に小さな鉦を置き、左手に持った撞木で鉦を叩きながら念仏を唱える。一行は頭に菅笠をかぶり、浴衣を着て下駄を履いた姿である。夜念仏は夕方に始まり、回向を唱えるために観音堂石段下(辻回向)、門前(門開き、写真)、観音堂前(観音様回向)、神明宮(神回向)、本堂前(仏回向)の5か所をゆっくり移動する。音頭が最初に念仏の一節を唱え、次いでガワが続く。場所の移動では「道音頭」、移動の途中では「南無阿弥陀」を繰り返す。夜念仏が終ると、綾渡踊りとも呼ばれる、伴奏の入らない唄だけによる洗練された手踊り(盆踊り)が境内で始まる。これは下駄の音を効果的に使った輪踊りで、身振りや指先の使い方、曲目によっては扇子の取り入れ方などが独特である。現在の綾渡踊りでは「越後甚句」で左右から踊り手が登場して輪を二重に作り、扇子を持って「御嶽扇子踊り」「高い山」「娘づくし」「東京踊り」「よさこい節」「十六踊り」「御嶽手踊り」「笠づくし」と踊り、最後には「甚句踊り」となる。「綾渡の夜念仏と盆踊り」は、古風な形態と芸能の変遷過程、地域的特色を示すものとして、平成9(1997)年、国の重要無形民俗文化財に指定され、令和4(2022)年には、「風流踊」の一つとしてユネスコ無形文化遺産に登録された。〈祭礼・芸能〉

『新修豊田市史』関係箇所:17巻382ページ