(らいごうず)

【美術・工芸】

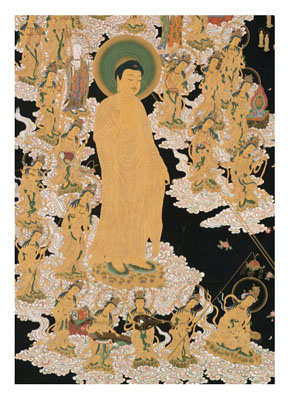

臨終の人のもとへ浄土より仏菩薩が迎えに飛来する様子を描いた絵画を来迎図と呼ぶ。主尊として飛来する仏菩薩としては阿弥陀如来、弥勒菩薩、観音菩薩、地蔵菩薩、不動明王などがある。なかでも平安後期より隆盛を迎える阿弥陀浄土信仰の影響で特に極楽浄土(阿弥陀浄土)より阿弥陀如来が主尊として迎えに飛来するさまを描いたものが圧倒的に多く、これを阿弥陀来迎図と呼ぶ。阿弥陀来迎図には尊像の姿勢により坐像形式と立像形式があり、尊像の向きにより正面向き形式と斜め向き形式とがあるが、基本的にはそれぞれ前者がより古様である。また尊格の構成により阿弥陀単独の独尊形式、観音菩薩・勢至菩薩を伴う三尊形式、これに二十五菩薩が加わる形式があるほか、作例は少ないが観音・地蔵を従えた三尊形式や、四尊形式、五尊形式などもある。また、通例の阿弥陀来迎図では右手を上げ、左手を垂下する来迎印を結ぶが、宋代の中国仏画の影響で左右逆の印相を結ぶものがまれにあり、これを「逆手来迎印」という。市域の阿弥陀来迎図の多くは江戸時代以降に制作されたもので、性源寺(広川町)の正面向き阿弥陀三尊来迎図が南北朝時代の制作で市内最古例である。性源寺にはこのほか江戸時代の斜め向き立像形式の独尊阿弥陀来迎図、室町時代の斜め向き立像形式の阿弥陀三尊来迎図、江戸時代前期の斜め向き立像形式の阿弥陀二十五菩薩来迎図(写真)が伝存する。室町時代以前の来迎図は他にいずれも斜め向き立像形式の阿弥陀三尊来迎図で、和徳寺本(保見町)、高月院本(松平町)、龍淵寺本(牛地町)がある。このうち龍淵寺本は木版手彩色で、同様の主題・技法によるものは他に地蔵堂本(余平町)がある。阿弥陀二十五菩薩来迎図の伝存数は多くはないが、性源寺の他に江戸時代後期制作の洞樹院本(大沼町)、文化4(1807)年制作の高月院本、万延元(1860)年制作の真月院本(和会町)がある。「逆手来迎印」をあらわす阿弥陀来迎図としては、15世紀に制作された長興寺本(長興寺)がある。『観無量寿経』によれば、臨終の人の生前の善悪の行いに応じて来迎には上品上生から下品下生まで9ランクの序列(九品)があるとされ、これらすべてを描くものを九品来迎図という。市域では、独立した画題として描かれる例はないが、当麻曼荼羅の下辺に区分けして描かれる例をみることができる。

『新修豊田市史』関係箇所:21巻232ページ