(りゅういき)

【自然】

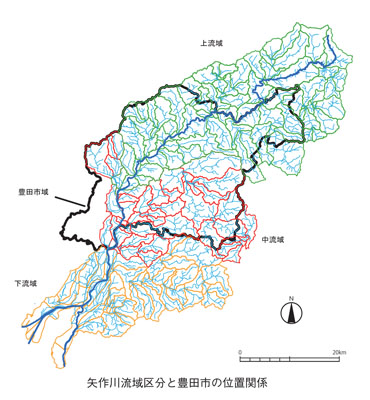

河川として流れている水の涵養源が雨や雪などの降水にあることはいうまでもない。地表面に落下した降水の一部は蒸発散によって大気中へ戻るが、残りの部分は多かれ少なかれ、河川・湖・海域へと流出する。これらの流出の供給源となった降水の降下範囲を流域または集水域という。すなわち、流域とは、その地形により降った雨が水系に集まる、範囲・領域のことを指す。水文学において、基礎的な単位地域となり、水循環の単位である。人が任意の区画で分割し、設置した「行政区」による大地の区分け方とはまったく異なるもので、流域は、自然の地形の必然に沿った区分け方となる(図)。二つの互いに隣り合う流域の境を流域界または分水界といい、「水は低きに流れる」の原理にしたがって、おおむね山の尾根線をつないで区域を決めることがある。しかし、地表面下の流動を含めたものとして考えると、「地形的」分水界のみで水循環を決めることは難しくなる。つまり、地表的分水界と地下水分水界が異なることがあるといえる。一般的には、分水界といえば、地形的分水界をさし、流域とする。

『新修豊田市史』関係箇所:23巻228ページ