(りゅういきけいじょうけいすう)

【自然】

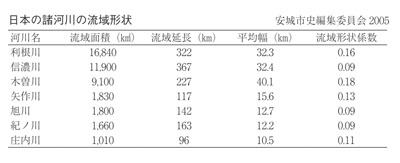

地表面の形状と勾配は水の流出に大きく影響し、一般に勾配が増大すると流出量と流出速度が増大する。一方、平坦な地域は、水の流れが緩やかになり、下流への流出の特性が調整される。また、小さい流域では、気象現象に対して反応が早く、短時間の降雨に対して敏速に地表流が生じる。ある程度大きな流域では、流域の形状と水系の発達状態によっては流出の特性が変わる。これは、主に支流がどのように合流するか、洪水流量の到達時間が一致するかにかかってくる。流路の全長や上流から下流に流れる方位なども含めて、上流側からの季節的変動の伝達に影響を及ぼすこれらの流域の形を表現する数値の一つとして、流域形状係数がある。流域形状係数は、流域平均幅を本川の河川長で除した値であり、実際の流域面積と本川の河川長を一辺とした正方形の面積の比を表す。一般的な河川は、流路延長が短いわりに平均幅が広い形状をした流域ほど、流域に降った降水は短時間に下流域に到達し、洪水を引き起こしやすいと考えられている。矢作川の流域形状係数は0.13であり、利根川(0.16)、木曽川(0.18)といった河川の特徴と一致する。一方、流域面積に比して流路延長が長い信濃川は0.09と算出され、流域が細長い形状であることがわかる。

『新修豊田市史』関係箇所:23巻229・230ページ