(りょうけかこうがんるい)

【自然】

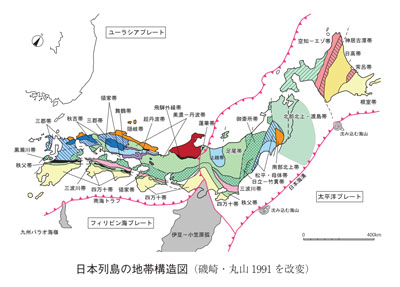

日本列島の西南部(西南日本)の地帯構造を、北側(内帯)と南側(外帯)に分ける大断層が中央構造線である。この断層に接して、その北側を帯状に延びる地帯が領家帯で、そこに露出する花崗岩類が領家花崗岩類である。花崗岩とは、地殻に貫入したマグマが、地下深所でゆっくり冷えて固まった火成岩である。マグマがゆっくりと冷えたため、鉱物は成長して大きくなり、そのサイズは粗粒な場合が多い。また、石英分や長石分が多いので、一般に、白っぽい色合いを呈する。含まれる鉱物は、主に石英、長石、黒雲母で、石英や長石の白さに加えて、黒雲母の黒い粒が混じるので、一般に、白っぽくゴマシオ状の見かけを呈する。白雲母を含むものもあり、その見かけ(白っぽいか黒っぽいか、粗粒か細粒か、ゴマシオ状かそうでないか、など)は、含まれる鉱物の組み合わせや量比、貫入した地域や時期などによって、いくつかのタイプに分けられている。この地域の花崗岩類は、そのタイプと貫入した時期によって、古い方から、下山花崗閃緑岩、三都橋花崗岩、伊奈川花崗岩、小原花崗岩、澄川花崗岩、武節花崗岩などと呼ばれている。市域では主に伊奈川花崗岩と武節花崗岩が露出している。領家花崗岩類のマグマが貫入した時代は中生代の白亜紀前期である。なお、領家帯には、花崗岩マグマの貫入によって焼かれてできた(接触変成)片麻岩と呼ばれる岩石(領家片麻岩)も各所に露出している。片麻岩の源岩(元になった岩石)は、太平洋のプレートに乗って運ばれてきた海底堆積物(ジュラ紀付加体)で、領家帯より北側の美濃帯と呼ばれる地帯では、接触変成をこうむらなかった(非変成の)ジュラ紀付加体が広く露出している。領家の花崗岩マグマが貫入していた頃、美濃帯では大規模な火山活動が起こっており、非変成ジュラ紀付加体の上に噴出した溶岩や火山灰は、現在、濃飛流紋岩と呼ばれている。

『新修豊田市史』関係箇所:23巻4・12ページ