(ろんごしっかい)

【典籍】

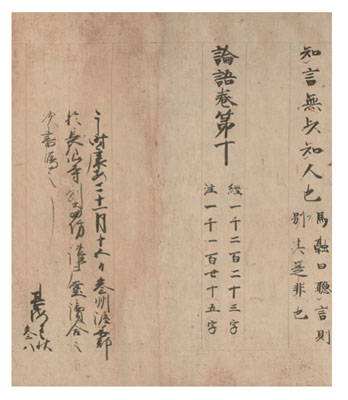

主として孔子とその門人たちの言行、および師弟間の問答を記録した書物。体裁と書名は中国・漢の時代に確定し、現行の本文は後漢の学者鄭玄が校訂したもの。孔子の人物と儒家思想の源泉を伝える最も確かな文献である。儒学の古典として士人たちが誦読した『論語』は、庶民の間にも教養書として深く浸透したばかりでなく、アジア諸地域にも幅広く伝わった。日本には応神天皇16年に朝鮮半島・百済の王仁によって『千字文』とともに伝来したとされる。『論語集解』は『論語』の重要な注解の一つであり、中国・三国時代魏の何晏(190?~249)らにより編さんされた。中国では宋版をはじめとして多くの版が上梓され通行したが、それと別系統の古写本が日本に伝存し、貴重視される。猿投神社には異なる3種類の写本が残されており、康安2(1362)年に渥美郡長仙寺(田原市)で書写された巻子装 3 巻(写真)と、それとは別に江戸時代に書写された巻子装の巻三 1 巻と巻子装の巻四 1 巻が残る。康安 2 年書写の 3 巻は、明経道博士家の清原家の注釈による訓点が付されている。国指定文化財。

『新修豊田市史』関係箇所:特別号30・99ページ

→ 猿投神社の漢籍