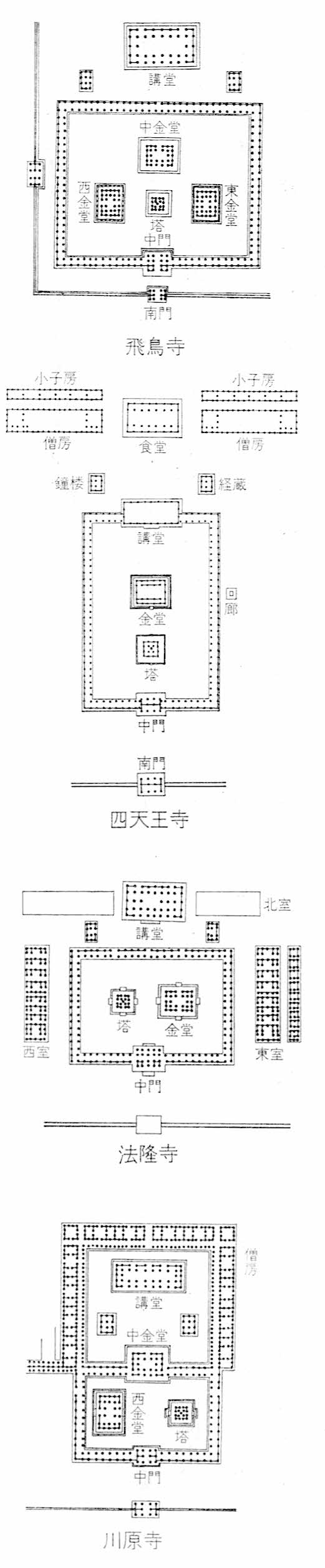

法興寺は蘇我(そが)氏の氏寺として、蘇我馬子が建立した寺院で、崇峻元年(五八八)に起工し、推古四年(六九六)に完成した。その造営工事には百済から渡来した造寺工(ぞうじこう)、造仏工(ぞうぶつこう)、鑪盤博士(ろばんはくし)、瓦博士(かわらはくし)、画工(がこう)ら最新の技術者があてられ、彼らはそれまで我が国には全く見られなかった大陸の技術を駆使して一塔三金堂式の壮麗な伽藍(がらん)を築いた。寺域の周囲には築地(ついじ)が巡らされ、塔、金堂、講堂などの主要伽藍には礎石建ち基壇建物が配された。朱塗りの柱と白壁が好対照をなし真新しい瓦が屋根に葺かれた堂塔は歴史時代の幕明けを告げるものであった。

図2-16 古代寺院伽藍配置

法興寺の造営を皮切に、飛鳥や斑鳩(いかるが)を中心に相次いで寺院が建立された。そのほとんどは豪族の氏寺であり、法興寺が完成されて三〇年もたたない推古三二年(六二四)には、畿内に四六の寺が建てられ、これらの寺々には八一六人の僧侶と五六九人の尼僧がいたと書紀に記されている。こうした氏寺とは別に官(国)の寺として六五三年には川原寺が建立された。天武朝になると官寺として大官大寺、本薬師寺の二寺が建立され、飛鳥寺と名を改めた法興寺も川原寺とともに官の四大寺に組み込まれていく。

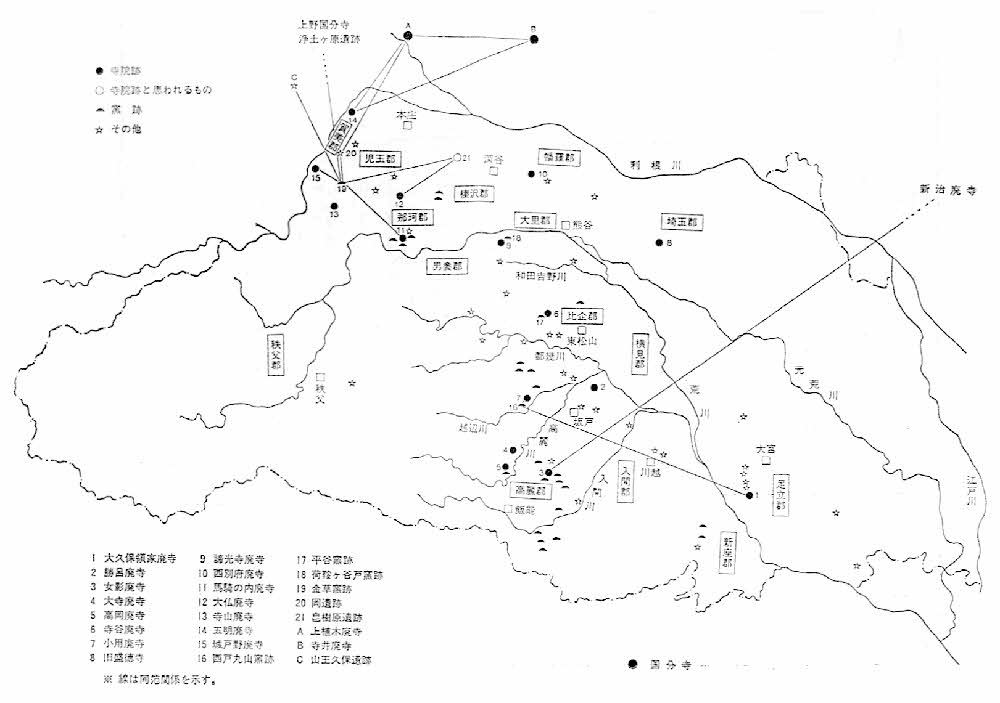

畿内に始まった寺院建立の風は七世紀後半以後、全国各地へと波及していく。東国への寺院波及は壬申の乱以後急速に進展し、関東地方でもこの時期の寺院址が各地に残されている。埼玉県内でも奈良時代以前に滑川町寺谷(てらやつ)廃寺、寄居町馬騎の内(まきのうち)廃寺、鳩山町小用(こよう)廃寺、坂戸市勝呂(すぐろ)廃寺、熊谷市西別府(にしべっぷ)廃寺などが建立された。このうち最も古い型式の瓦を出すのは寺谷廃寺で、七世紀前半まで遡る可能性を秘めている。馬騎の内廃寺は七世紀中葉、小用廃寺、勝呂廃寺、西別府廃寺は七世紀後半に位置づけられている。関東地方では従来、千葉県竜角寺(りゅうかくじ)や群馬県上植木(かみいき)廃寺などが最古の寺院跡とされてきた。しかし、寺谷廃寺が七世紀前半に遡るとすれば、関東地方のみならず、全国的に見てもきわめて早い時期の寺院建立の例となり、その原因の一つに当時滑川町一帯に居住していた渡来系氏族壬生吉士(みぶのきっし)の活躍があげられている。

奈良時代になると寺院建立はますます盛んになり、日高町女影(おなかげ)廃寺、同大寺(おおでら)廃寺、同高岡(たかおか)廃寺、神川村城戸野(じょうどの)廃寺、上里町五明(ごみょう)廃寺、美里村大仏(だいぶつ)廃寺、浦和市大久保領家(おおくぼりょうけ)廃寺、行田市盛徳(じょうとく)寺廃寺など、新座、横見、大里、秩父郡を除く全ての郡に及んでいる。これらの氏寺を統括する寺として武蔵国分寺・国分尼寺が設置された。さらに、国分寺、国分尼寺を含めて全国の寺院と僧尼を管理支配するために東大寺、大宰府観世音寺、下野薬師寺の三寺に戒壇が設けられ、東海道足柄坂以東の坂東一〇国の寺院は下野薬師寺の支配下に置かれたのである。

2-17 埼玉県内古代寺院分布図