ところが、南北朝の動乱期を迎えて、はげしい戦乱を生き抜き、自分たちの独立を完うするためには、血縁・姻戚関係などに捉われないで、近隣に所領をもつ武士たちが互いに連合しなければならなくなった。つまり、旧式になった同族関係による連合方式を捨てて、血縁・非血縁を問わず、小武士団同士が地縁的なまとまりをとるようになった。これを「一揆」といった。一揆といえば百姓一揆のことだと一般に考えられやすいが、本来は「揆を一つにする」で、「道を同じゅうする」という意味だから、「同一行動をとる」ということであり、ここでは武士たちの間に作られた同盟のことである。

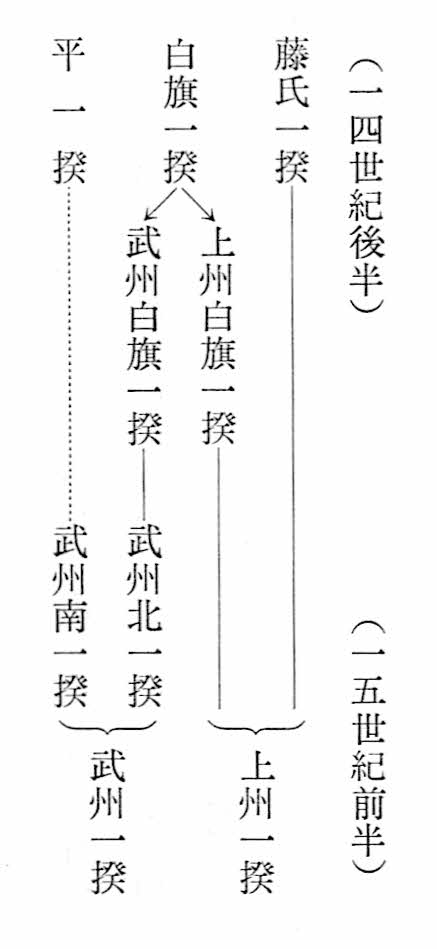

初期の一揆は戦闘ごとに結集する臨時的なものであったが、内乱の継続はしだいに恒常的な連合へと発展していった。しかしまだ初めは、藤家(とうけ)一揆、白旗一揆、平(へい)一揆などと称えて、地方武士の同族連合組織の枠(わく)をはずれなかった。

平一揆とは、南武蔵の河越・高坂・江戸・豊島など、秩父流平氏系の国人がつらなっていた。白旗一揆は、北武蔵と上野(こうずけ)にいた源氏の中小武士、別府・久下(くげ)などの国人がめぼしい構成要素であった。藤家一揆は東上野の秀郷(ひでさと)流藤原氏の大胡・桐生・赤堀の諸氏で組織されていた。別に、入間郡西部に入西一揆があり、日高町には高麗経澄などの組織する八文字一揆があった。八文字一揆は白旗に八の字を書いて標識とした。そして、軍事行動は北白旗一揆と共同動作をとっていた。

これらの一揆衆は、戦陣に臨んでその指揮者が自軍を識別するために、旗や服装を同一の色彩に染めて目じるしにしていた。平一揆は赤一色であり、白旗一揆は白一色であった。

ところが、室町中期の関東に戦乱が相つづくなかで、しだいに同族的色彩を弱め、上州一揆・武州一揆と呼ぶようになり、地縁的に包括された一揆となっていた。

一揆の変遷

(族縁から地縁へ)

(岩波『日本歴史』中世3)