※ 自分の耕地につづく荒地を開墾すること。

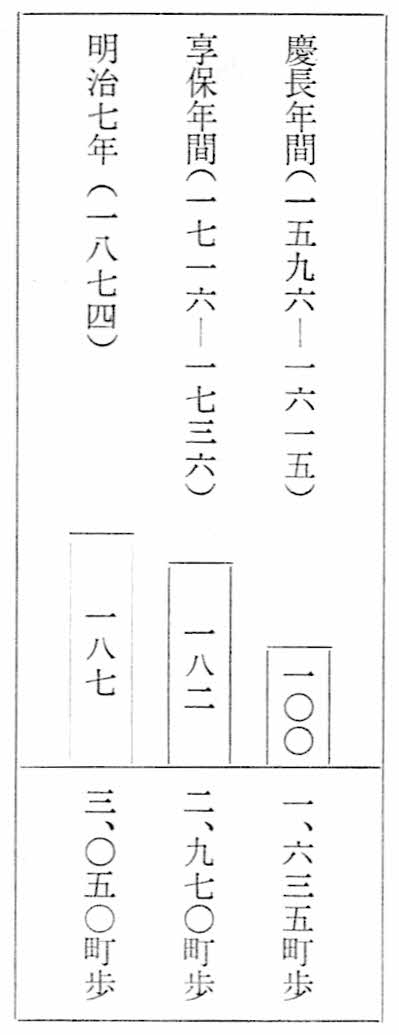

図5-19 全国田畑面積の増加

工藤泰吉『幕末の社会史』より

次いで、当地方で行われた享保の新田大開発について述べてみよう。

享保七年(一七二二)七月、江戸日本橋に高札が掲げられた。「新田に適当な場所があれば、そこの代官や地頭(旗本)・百姓と話し合って、新田造成の仕方や、細かい絵図を書いて、江戸町奉行所へ願い出でよ。百姓をだましたり、金主にうそをついたりして、金もうけのためにやってはならぬ。」という趣旨であった。その高札を見て、希望者が殺到した。

武蔵野台地の開発も、その時から始まった。多摩郡・入間郡・高麗郡・新座郡の四郡にまたがって、茫々たる原野があったが、そこへ、八二か村の新田を造り、石高にして一一万二千石の増収を得ようとする計画であった。

新しい耕地を獲得しようとして、開発希望者は、近くはもちろん、遠くからも、先を争って集ってきた。開発方法は、村受・百姓寄合・町人請負などいろいろであった。何といっても幕府の政策によって推進されたのであり、周囲の古村も開発の機運が高まって協力的だったので、開発は順調に進んだ。もちろん順調とはいえ、ほとんど無一物の次三男が、裸一貫で飛びこんできたのだから、個々にみれば大へんなことも多かったであろう。幕府からは家作料や農具料が下付された。

しかし、鍬下年季が過ぎると、幕府は高額な年貢を課した。新田は生産性が低く、雑穀しか生産しえない。そこへこの高い年貢だから、年貢怠納者がつづいた。幕府はこれに対抗して、家作料・農具料の下付を停止した。それに加えて、元文三年(一七三八)には、夏・秋とも大凶作で、翌四年春の麦作も違作となり、新田の総家数一、三二七戸のうち、一六一戸の潰れ百姓ができ、どうにか立行けるものは、わずか九戸であったという。鶴ケ島町内の新田でも、このとき一三戸の潰れ百姓ができている。(表-48参照)

| 表5-48 後期新田一覧表 |

| 新田名 | 開発人 | 検地年代 | 元文4年(1739) | 文政年代(1818~29) | 天保12年(1841) | |||||

| 総家数 | 内 | |||||||||

| 家守 | 持添 | 寺 | 潰 | |||||||

| 町名 | 高倉新田 | 村受 高倉村 小川氏 | ? | 15 | 1 | 10戸 | ||||

| 町屋新田 | 持添 | 享保10年(1722) | 3 | ? | ||||||

| 臑折新田 | 村受 臑折村 利兵衛 | 〃 | 16 | 2 | 9 | 9戸 | ||||

| 下新田新田 | 下新田村 清宝院(当山派) | 享保2年(1717) | 4 | 1 | 4 | 5 | ||||

| 藤金新田 | 村受 | 享保10年 | 16 | 3 | 5 | 8 | 4 | |||

| 大塚野新田 | 青木村喜平次 | 〃 | 29 | 4 | 7 | ? | (明治10年頃)9 | |||

| 三角原新田 | 持添 (高倉新田新田) | 〃 | ||||||||

| 三ツ木新田 | 持添 | 延享元年(1744) | 1 | (明治10年頃)1 | ||||||

| 町外近隣 | 片柳新田 | 村受 | 明和9年(1772) | 22 | 1 | 20 | 16 | |||

| 関間新田 | 関根三郎兵衛 | 〃 | 20 | 14 | ||||||

| 森戸新田 | 村受 | 〃 | 15 | 1 | 2 | 9 | 8 | |||

| 勘六新田 | 高麗寺野新田 勘六 | 〃 | 3 | |||||||

| 下高萩新田 | 村受 | 享保10年(1722) | 12 | 3 | 1 | 8 | 4 | |||

| 〔備考〕持添 新田の延長として造成された耕地。新新田である。 村持添 新田が独立せず,親村に属する新田。 潰(つぶれ) 破産した百姓。「新田にて潰百姓64軒御座候,此者共妻子・我身を売り,御江戸在々方々に罷りあり」と文書に残る。原因は重い納貢のためだが,凶作・飢饉の年は殊に重い。元文四年の“潰”は,前年の大凶作が直接の原因であり,川崎平右衛門は,この危機に際して登用された。 |

もっとも、この新田百姓を「潰百姓」にしたのは、単に自然現象だけではなかった。吉宗が紀州から野村時右衛門・小林平六という手代を召し寄せ、「新田方」として武蔵野新田を担当させていた。彼らは「地方(じかた)巧者」として、また、手きびしい年貢徴収官として知られていた。この両名が「引負(ひきおい)ありて御咎(とが)になり」、すなわち、不正を犯して罷免(ひめん)されたという事件があった。小林平六は、これより前に津久井地方に出張したとき、年貢軽減を訴える農民を前に「平六が首級刎(は)ねられ候とも、引下げ候儀は罷(まかり)りならず候」と脅(おどし)しつけた人物である。

出百姓にとっては、できたての新田はまだ彼らの故郷にはなっていない。苛斂誅求(かれんちゅうきゅう)を前にして、堪え切れなくなったらすぐ逃げ出す心境にある。漬百姓のなかには、実際に多くの出百姓が逃亡しているのである。このことは、年貢増徴策の行き詰りを示すものである。

このような状況を、平右衛門の下役高木三郎兵衛の回顧談「高翁家録」は次のように伝えている。

「(百姓の生活が)取続きかね、達者な者は江戸表、或は町場や市場へ奉公または日雇稼(かせ)ぎに罷(まか)り出で、その他、老人・子供・足弱(あしよわ)の者が新田に残っていたが、夫食(ふじき)(食糧)に差支えるようになり、人馬とも夥(おびただ)しく渇死いたし候」という悲惨な状況であった。このことが将軍の耳に達し、代官上坂安左衛門は将軍直々(じきじき)にその様子を尋ねられた。代官は早速、寺社奉行大岡忠相(ただすけ)のところへ行き、将軍質問の趣旨を述べて、その対策を相談した。すると忠相は、すぐにも新田へ行って、残っている百姓を救うようにせよと指示した。その指示を受けた夜、押立の川崎平右衛門のところへやってきたという。その結果、「新田場、南北共に今より引請け世話申しつけ候」ということになり、平右衛門は十人扶持(ぶち)を給され、南北武蔵野新田場世話役に登用された。

平右衛門は、元禄七年(一六九四)多摩郡押立村(府中市)の名主の家に生れた。農業に従事していたが、産業を起こす道をよく心得ており、自分の貯えた穀物を放出して、貧乏人を救ったこともあるという。武蔵野新田崩壊の危機に臨んで、農民出身の平右衛門が新田世話役に登用されたのである。

彼はその就任と同時に、各種の施策で新田育成に乗出したのだが、施策は大別して第一には、料金を支払って、退散百姓の呼戻しをはかることであった。第二には、出百姓の生活安定と潰れ百姓防止につとめることであった。そのため土木事業を起こして、それへ出百姓の労働力を投入し、その代償として夫食を与えることであった。

そこで、南武蔵野の開発担当者として、下役の高木三郎兵衛を関野新田(現、小金井市)の陣屋におき、同じく下役の矢島藤助を入間郡の三角原(現、鶴ケ島町)陣屋において、それぞれ開発の実務につかせることにした。そして、平右衛門はこの二つの陣屋を統轄した。

彼は、この二人の下役に、新田村々を見廻らせ、食糧や肥料の保有量、農業の勤怠を調べさせ、精勤な者には褒美を与え、不精者を叱るなどした。